苏州纳米所梁伟团队在自注入锁定超窄线宽FP外腔倍频半导体激光研发领域取得新进展

小型化的单频窄线宽近可见光半导体激光源对于超越实验室环境的便携式光学频率标准、相干激光通信与传感、自动驾驶导航系统等领域拥有巨大的应用潜力。为了实现系统小型化,免除复杂繁琐的电反馈锁定和稳频装置,2023年国外学者提出了将分布式反馈(DFB)激光自注入锁定(SIL)技术与微环外腔谐振倍频(SHG)技术相结合的新方案。但是,目前所有已知的SIL-SHG研究皆采用了泵浦和倍频波长双谐振的微腔结构,泵浦光单谐振时的倍频效率极低,无法实现SHG频率连续调谐。此外,微环外腔所能获得的最高SIL-SHG输出功率仅2.3 mW,其品质因子(Q)的增加以倍频效率降低为代价,且波导内极小的模场尺寸将引起严重的热吸收及有害的非线性效应,极大限制了SIL-SHG微环外腔的有效应用。

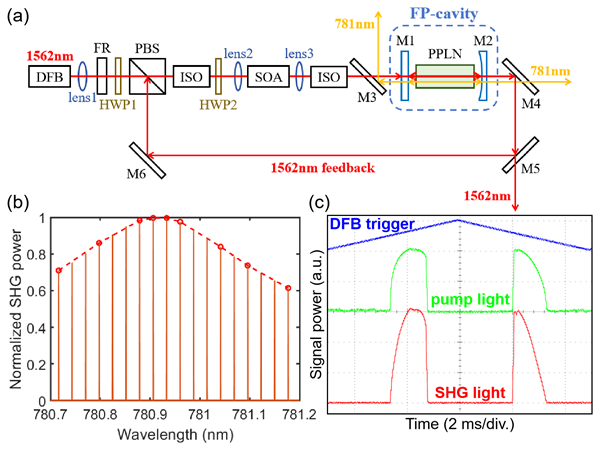

近期为克服上述限制,中国科学院苏州纳米所梁伟研究员团队利用具有9.1 M高Q值和< 0.12 mL体积的准单谐振法布里-珀罗(FP)微腔,在自注入锁定状态下实现了高达16.9 mW功率的781 nm近可见激光输出,所得21.1%倍频效率超过了所有已知的SIL-SHG微环外腔结果。1562 nm泵浦光SIL本征线宽从自由运转的1.1 MHz压窄至130 Hz,对应的781 nm倍频光线宽为520 Hz。最重要的是,在对应FP腔谐振纵模的所有泵浦频率下皆可观察到高效的倍频转换。相比于前述SIL-SHG微环腔,采用准单谐振FP腔的SIL-SHG设计可提供更高的输出倍频功率及转换效率,也能很便利地通过压电陶瓷(PZT)的腔长调制来实现SHG频率连续调谐。归功于FP腔显著更大的模场尺寸,不必担心随着Q值或泵浦功率的增加会出现有害的非线性频率噪声。

图1. 自注入锁定超窄线宽FP外腔倍频781nm半导体激光系统:(a) 实验装置示意图;(b) 泵浦波长调谐期间倍频激光的相对功率变化;(c) DFB电流扫描期间泵浦和倍频光的自注入锁定信号

上述研究成果以Self-injection-locked near-visible laser at 781 nm by frequency-doubling in a quasi-singly resonant high-Q micro-cavity为题发表在Optics Letters期刊上。论文第一作者为中国科学院苏州纳米所博士后张佳乐,通讯作者为梁伟研究员。该工作得到了中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划、科技部重大项目和国家自然科学基金的支持。

附件下载: