苏州纳米所吴晓东团队合作ACS Energy Lett.:利用溶剂间协同效应构建全气候混合钠离子/金属电池

钠由于资源丰富,价格便宜,因而钠离子电池被认为是中/大型储能的理想候选者之一。然而,目前的宽温钠离子电池的应用仍然受到高温严重的界面副反应以及低温缓慢的Na+传输动力学这一双重挑战。一方面,传统的商业碳酸酯类电解液易在高温下分解,导致电池快速失效。另一方面,低温下高的Na+脱溶剂化能垒限制了电极-电解质界面处的离子传输动力学。因此,制定有效的策略来加快Na+传输/脱溶动力学并形成稳定SEI对于钠离子电池的实际应用至关重要。

近日,中国科学院苏州纳米所吴晓东研究员与河海大学许晶晶教授等人合作,在国际知名期刊ACS Energy Letters上发表题为Constructing All-climate Hybrid Sodium Ion/Metal Batteries through Inter-solvent Synergistic Effect的文章。通过亚硫酸二甲酯(DMS)和戊二腈(GN)溶剂之间的协同作用,提出了一种新型的电解液工程策略,以用于构建全气候钠离子电池。其中,发现DMS和GN溶剂之间的氢键相互作用显著增强了电解液的抗氧化性能,有效抑制了在高电压下的持续氧化反应。同时,重构后的Na⁺溶剂化结构能够有效促进Na⁺的传输/去溶剂化动力学,并诱导了更多由阴离子衍生的电极/电解液界面。因此在宽温和高压条件下均展现出优异的电化学性能,这一发现为推动钠离子电池在极端条件下的应用提供了新的策略和理论基础。

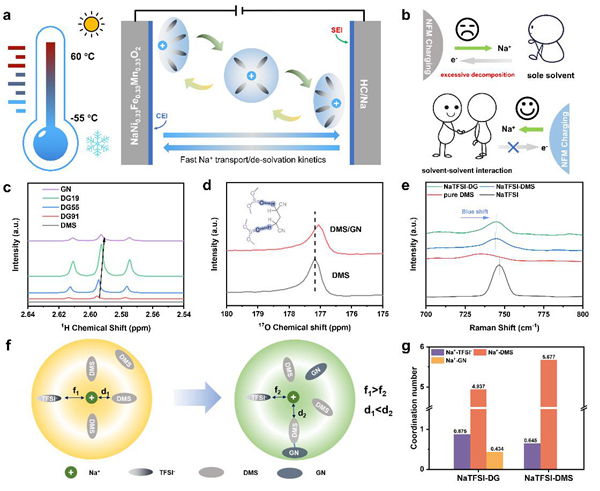

该工作通过利用亚硫酸二甲酯(DMS)和戊二腈(GN)溶剂间的氢键相互作用,以调控Na+的溶剂化结构并有效改善单一DMS溶剂的抗氧化性能。首先,DMS和GN溶剂之间通过缺电子的δH⁺(GN)和富电子的δO⁻(DMS)之间形成氢键。这种氢键相互作用不仅增强了DMS分子的抗氧化能力,同时诱导了Na⁺溶剂化结构的重组,从而形成一个富含阴离子且溶剂较为松散的溶剂化结构。这种松散的溶剂化结构有效降低了Na⁺的去溶剂化能垒,使得Na⁺在电极/电解液界面处的传输和去溶剂化过程更加迅速,这种快速的动力学行为有助于提高电池在宽温度范围内的性能。

图 1. 溶剂-溶剂相互作用及Na+溶剂化结构分析

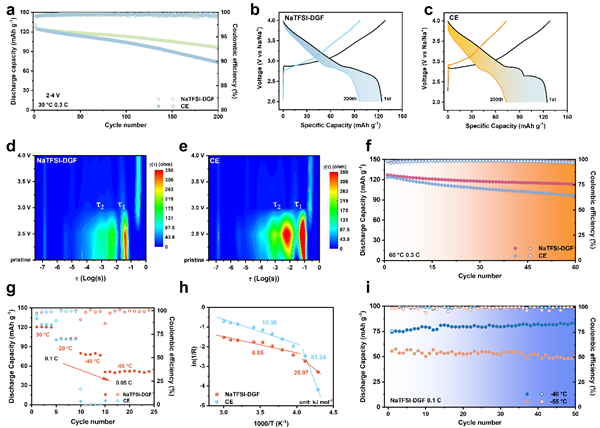

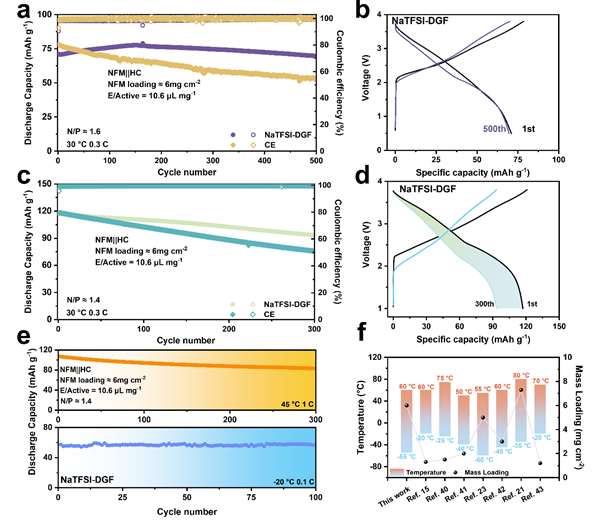

得益于上述机制,利用NaTFSI-DGF电解液所装配的NaNi₀.₃₃Fe₀.₃₃Mn₀.₃₃O₂(NFM)||Na半电池中成功实现了在宽温(-55-60 °C)和高压(4.0和4.1 V)下的稳定运行。进一步,通过使用预活化的硬碳负极,组装的NFM||HC全电池也实现了从-40-45 °C范围内的改进循环稳定性。总之,通过DMS和GN溶剂之间的氢键相互作用,实现了对Na⁺溶剂化结构的调控,从而显著提高了钠离子电池在宽温度范围内的性能。

图 2.NFM ||Na半电池的宽温性能

图 3. NFM||HC 全电池的宽温性能

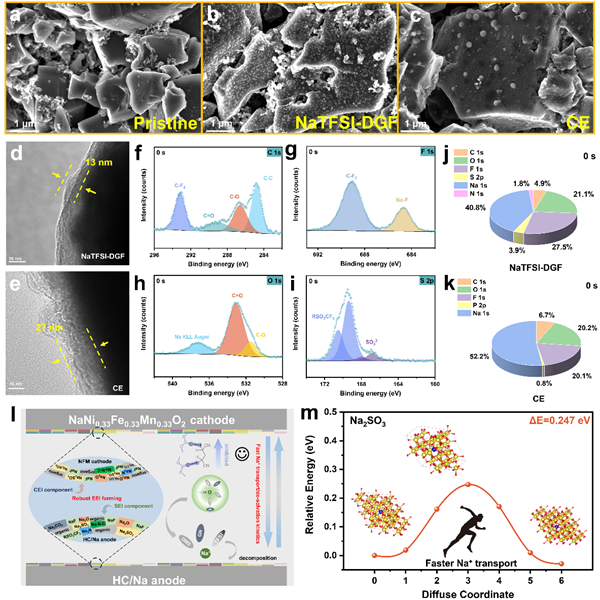

稳定的电极-电解质界面(EEI)能够有效抑制电解液的持续分解,减少活性钠的损失,从而提高了电池的循环稳定性和库仑效率。在长时间的循环过程中,这种稳定的界面能够保持良好的电化学性能,即使在极端温度条件下也能保持较高的容量保持率。通过调控溶剂化结构,研究团队发现在NaTFSI-DGF电解液体系中形成的EEI具有更高的稳定性和离子导电性。在DMS和GN的协同作用下,EEI中富含无机成分(如NaF、Na₂CO₃、Na₂SO₃和Na₃N),这些成分不仅提供了快速的Na⁺传输通道,还增强了界面的机械强度。

图 4.循环后HC表面形貌及SEI组分分析

中国科学院苏州纳米所联培硕士毕业生高艺文为论文的第一作者,河海大学许晶晶教授与中国科学院苏州纳米所吴晓东研究员为论文的共同通讯作者。本工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金的项目支持,以及苏州纳米所纳米真空互联实验站(Nano-X)的技术协助。

附件下载: