苏州纳米所张珽团队Nature Communications:基于离子输运诱导的快速柔性水伏离子传感

近年来,水伏效应因其在能量收集与传感应用中的独特优势而受到广泛关注。典型的水伏离子传感是利用水的蒸发驱动溶液流经过具有交叠双电层的功能化纳米通道,在固-液界面相互作用下产生与溶液离子浓度相关联的电压和电流信号。然而由于固-液界面存在较大的扩散阻力,水和离子需要数分钟甚至数十分钟才能达到扩散平衡,这严重限制了其在快速离子检测中的应用。如何突破流动阻力和重力的限制,实现快速、高灵敏的水伏离子传感,成为水伏新机制应用于离子传感亟待解决的科学问题。

针对上述关键科学问题,中国科学院苏州纳米所张珽研究员团队报道了一种基于液-液界面低阻滑移与同步液压驱动的超快柔性水伏离子传感新策略。团队通过构建水平放置的包含有序功能化尼龙-66纳米纤维膜(NNFs)的柔性水伏器件,有效降低了无序纳米通道和重力引起的溶液流动阻力。同时,利用湿润纳米通道内液-液传输区域的低阻剪切流动,实现了高达2.86 cm s-1的流动速率,加速通道内离子迁移。此外,新液滴的快速进入还可触发液压驱动效应,推动通道残余溶液中离子的同步迁移与富集,进一步加速电压信号的产生。得益于该快速离子传输-累积机制,研究团队仅用3 μL水滴便可在0.17 s内产生超过4.0 V开路电压(Voc)的突破性结果,其响应速度比已有报道快约两个数量级。该器件同时表现出宽范围的离子检测能力(10-7-100 M),并对NaCl盐溶液实现了高达-1.69 V dec-1的灵敏度。水伏器件的离子传感信号是包含时间-离子浓度-电压的多维传感信号,通过时间切片处理可以实现高选择性离子传感,并且对运动过程中汗液电解质浓度变化进行准确监测。

该工作创新地将液-液界面低阻滑移与同步液压驱动机制引入水伏效应,成功架起了水伏技术与高性能离子传感之间的桥梁,为下一代水伏离子传感器的设计、开发与实际应用提供了关键新思路。相关成果以Ion Transport-Triggered Rapid Flexible Hydrovoltaic Sensing为题发表在Nature Communications上。文章第一作者为中国科学院苏州纳米所博士研究生葛长磊,李连辉副研究员和张珽研究员为共同通讯作者。该研究得到了中国科学院战略性先导科技专项、国家自然科学基金和中国博士后科学基金的支持。

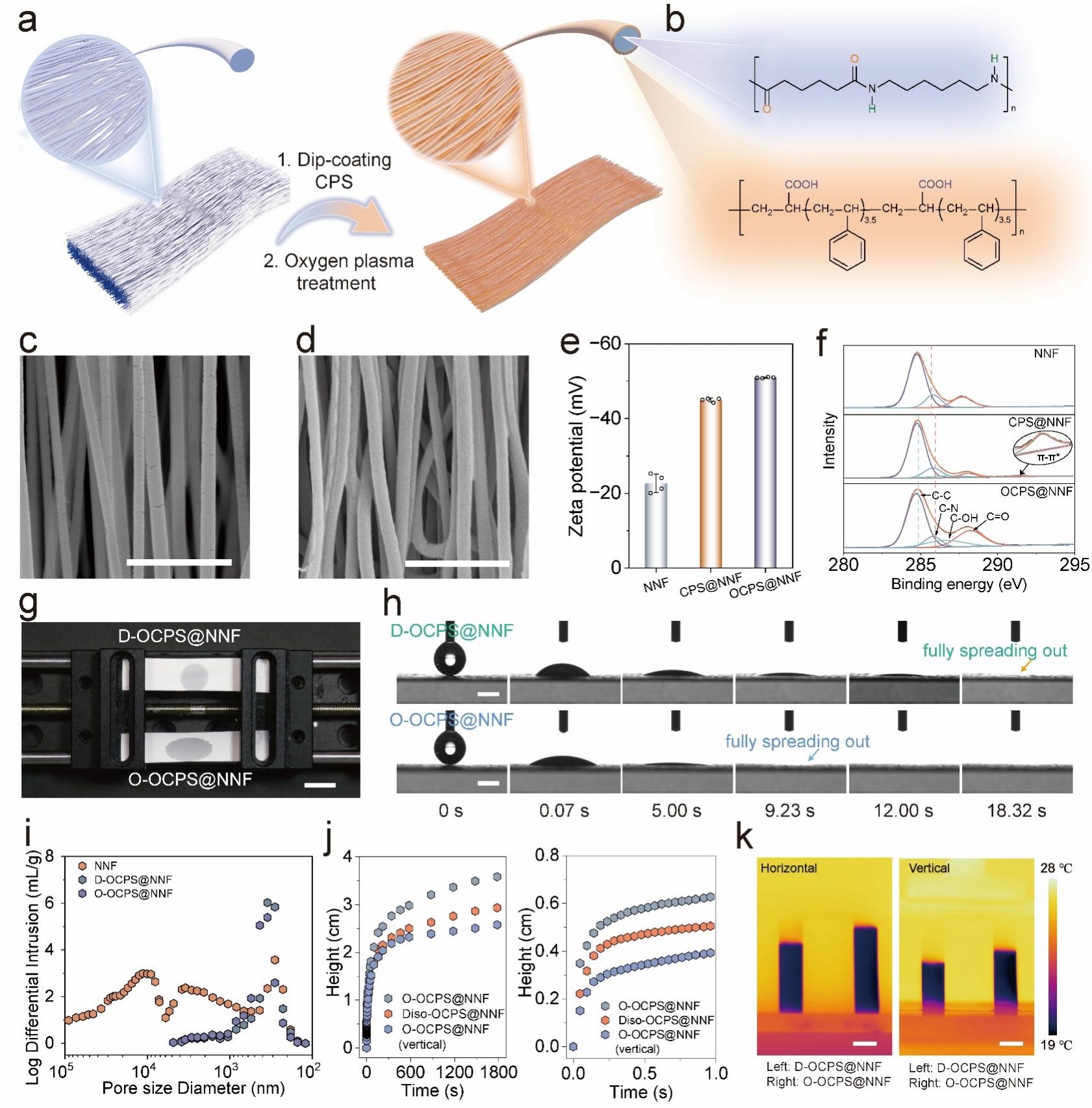

图1展示了有序O-CPS@NNF薄膜的结构设计与表面化学特性。通过高速静电纺丝获得的NNF(尼龙-66纳米纤维膜)经CPS(羧基化聚苯乙烯)浸涂及氧等离子体处理后,表面羧基含量显著提升,Zeta电位增强至约-50 mV,XPS和FTIR表征进一步证明了C=O和-OH等含氧官能团的增加,显著增强了界面结合力和表面极性。光学与热成像结果表明,有序取向的O-CPS@NNF薄膜具备更低的流动阻力和更快的液滴扩散速度,其水平放置时的水输运速率与扩散距离均优于无序薄膜和垂直放置条件。该结果说明,有序纤维取向与表面官能团修饰共同作用,有效促进了液滴扩散与离子输运,为实现高效稳定的水伏输出奠定了基础。

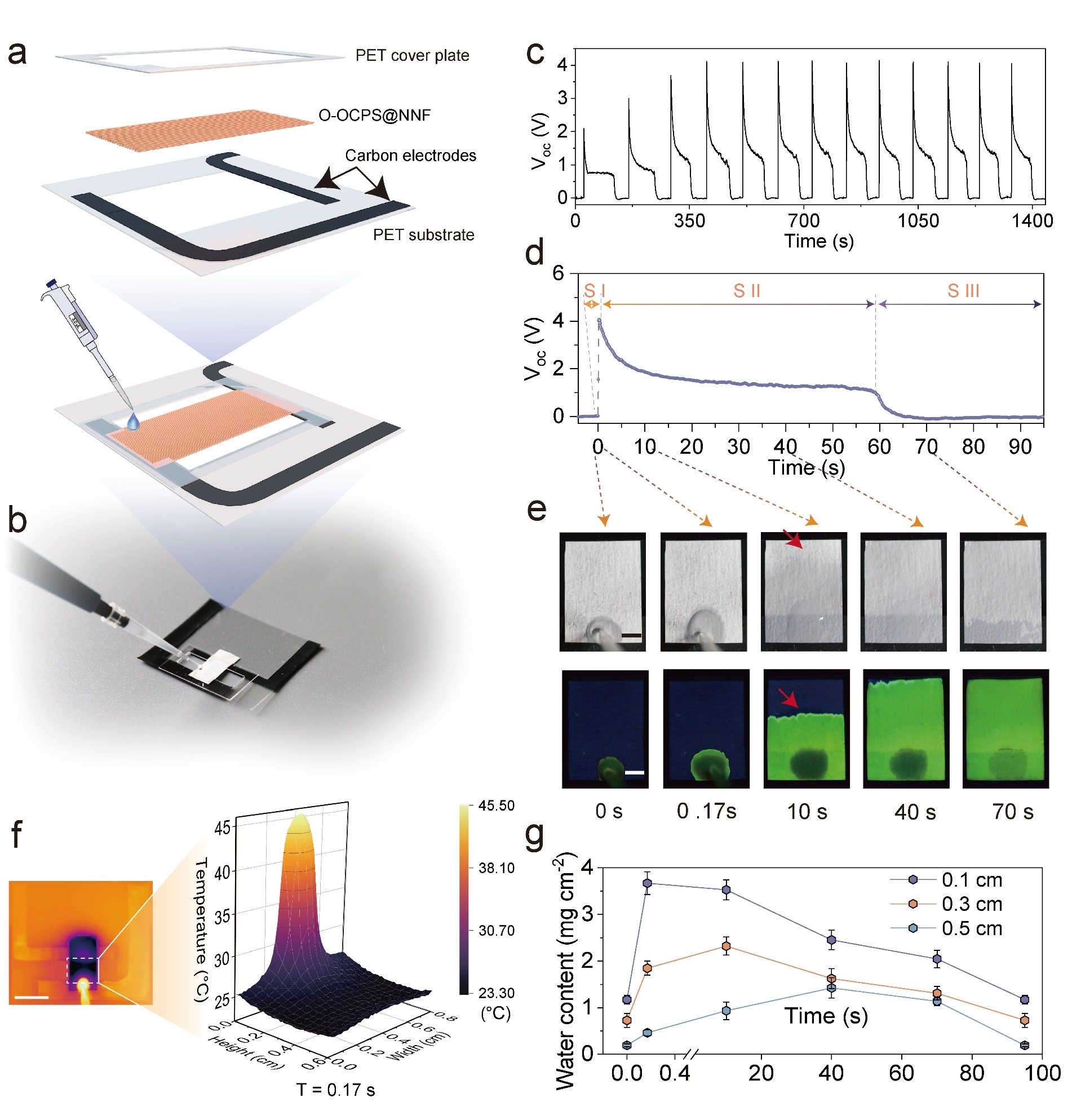

图2.水伏器件的设计与快速响应性能

图2展示了基于有序O-CPS@NNF薄膜构建的柔性水伏器件的结构设计与响应性能。器件通过在柔性基底上负载碳电极组装而成,滴加3 μL去离子水即可在0.17 s内产生超过4.0 V的快速电压信号,并经历由峰值(Stage I)、平台期(Stage II)到衰减(Stage III)的典型过程。液滴在半干燥通道中的扩散行为通过光学与荧光成像得到验证,结果表明前一个循环残留的水分在纳米通道内形成液-液传输区,显著降低界面摩擦和流动阻力,使液滴表现出更快的扩散速率。这些结果揭示了液-液传输区与快速定向离子迁移协同作用对实现快速响应的关键机制。

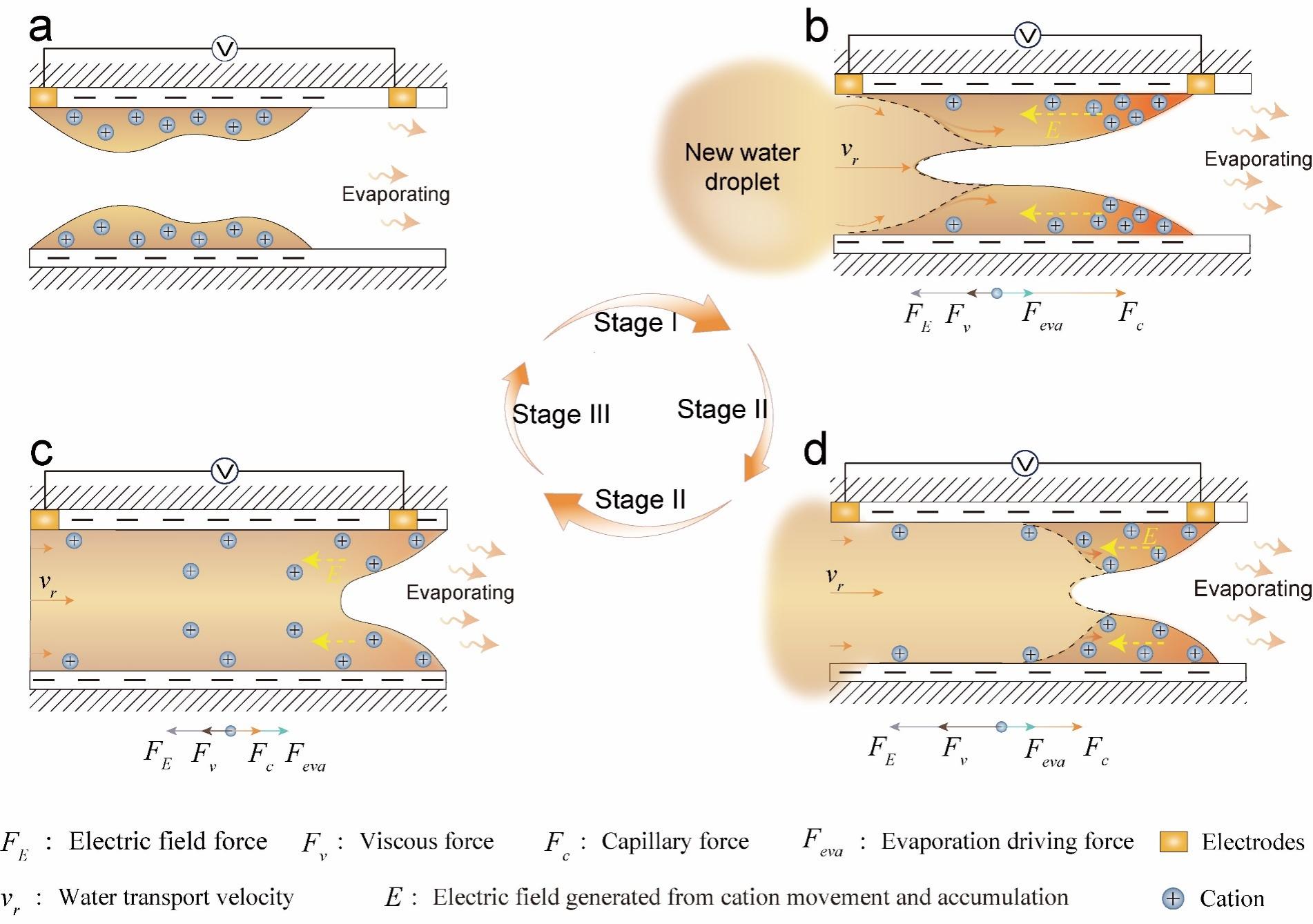

图3. 快速水伏离子传感机制

图3阐释了水伏器件实现快速离子传感的动态作用机制,完整呈现了Voc信号一个周期内半干燥水伏纳米通道中液滴流动与力平衡关系。初始状态下(Voc信号一个周期结束时),半干燥薄膜内水分受限于通道壁上,且未与顶部电极形成接触,薄膜表面极性-COOH基团结合少量水分并释放可自由移动的水合氢离子(H3O+)。当新水滴加入(阶段I),在液-液界面低阻滑移与同步液压推动机制共同作用下,前期循环残留水分携带水合氢离子被瞬时推向纳米通道顶部,形成高密度阳离子层并产生电场,此时通道内存在不平衡力:Fc+Feva≫FE+Fν,残留液膜则确保该阶段阳离子快速聚集所产生的电场可被有效检测。随着时间推移进入阶段II,纳米通道内水分传输速率降低,推力不足以抵消高密度阳离子形成的电场库仑斥力,导致顶部水合氢离子发生回流,Voc信号随之下降(t = 0.17-40 s),此时力平衡关系转变为:FE+Fν>Feva+Fc;当Voc信号进入相对稳定阶段(t = 40-60 s),通道内力达到动态平衡:

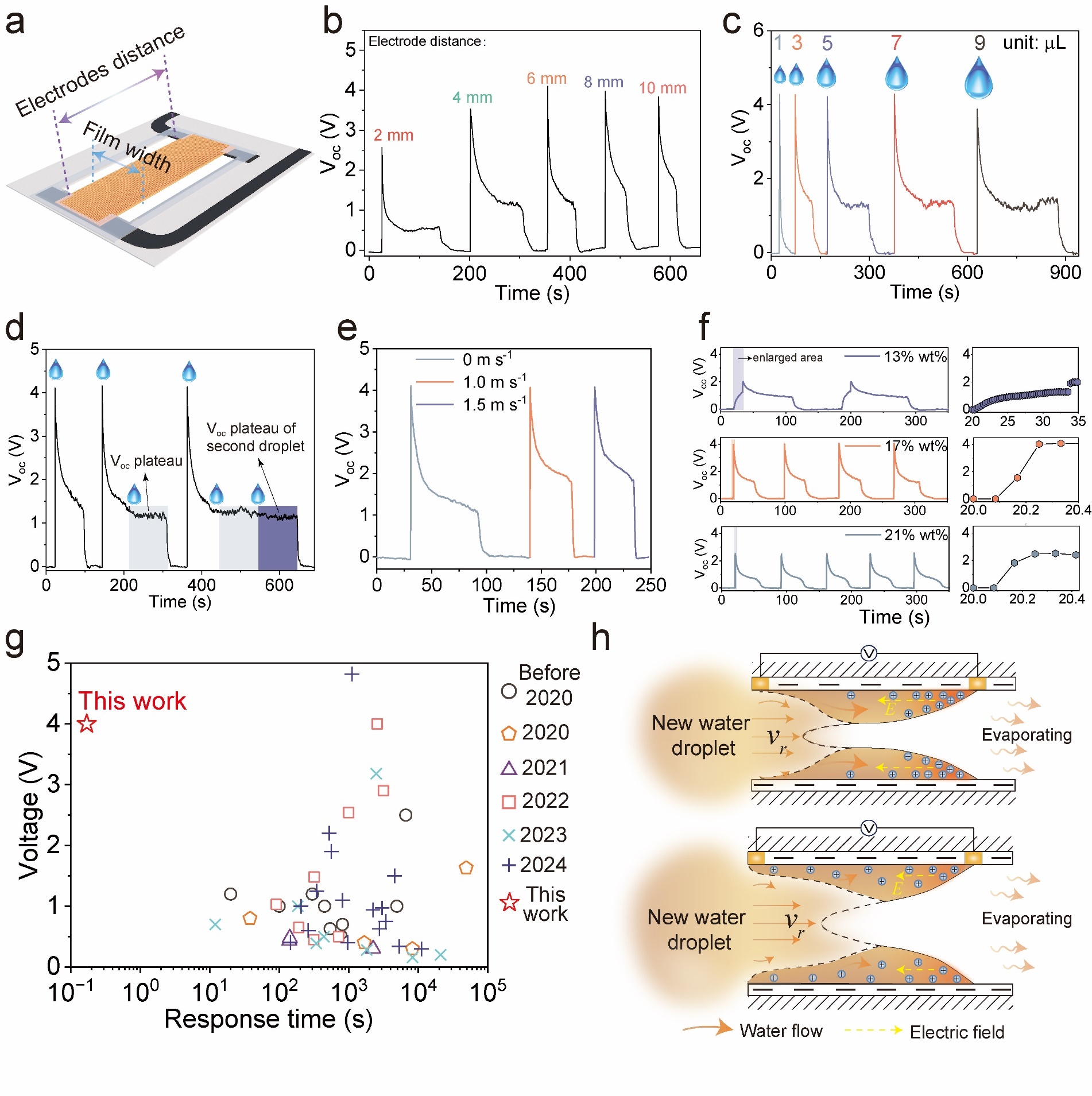

图4. 水伏器件电压影响因素

图4展示了水伏器件电压响应受几何参数、液滴条件、环境因素及纳米通道尺寸影响的规律。结果显示当薄膜宽度为8 mm,电极间距为6 mm时,Voc达到最大值约4.0 V。液滴体积对电压峰值影响不大,但随着体积增加,Stage II电压平台持续时间延长。在前一循环的Stage II中滴加新液滴不会产生峰值,仅缓慢补充蒸发水分,说明水不可压缩特性抑制了快速迁移。风速增加对Stage II的Voc有促进作用,同时缩短液滴循环周期。纳米通道直径显著影响流阻与响应性能,小孔径(151 nm)通道导致最大Voc下降、响应时间延长,而中等孔径(350 nm)实现最快响应(0.17 s)和最高Voc(4.1 V)。结果表明,纳米通道尺寸、液滴参数及环境因素通过调控水流速度、离子迁移和累积,协同决定了水伏器件的快速响应与电压输出性能。

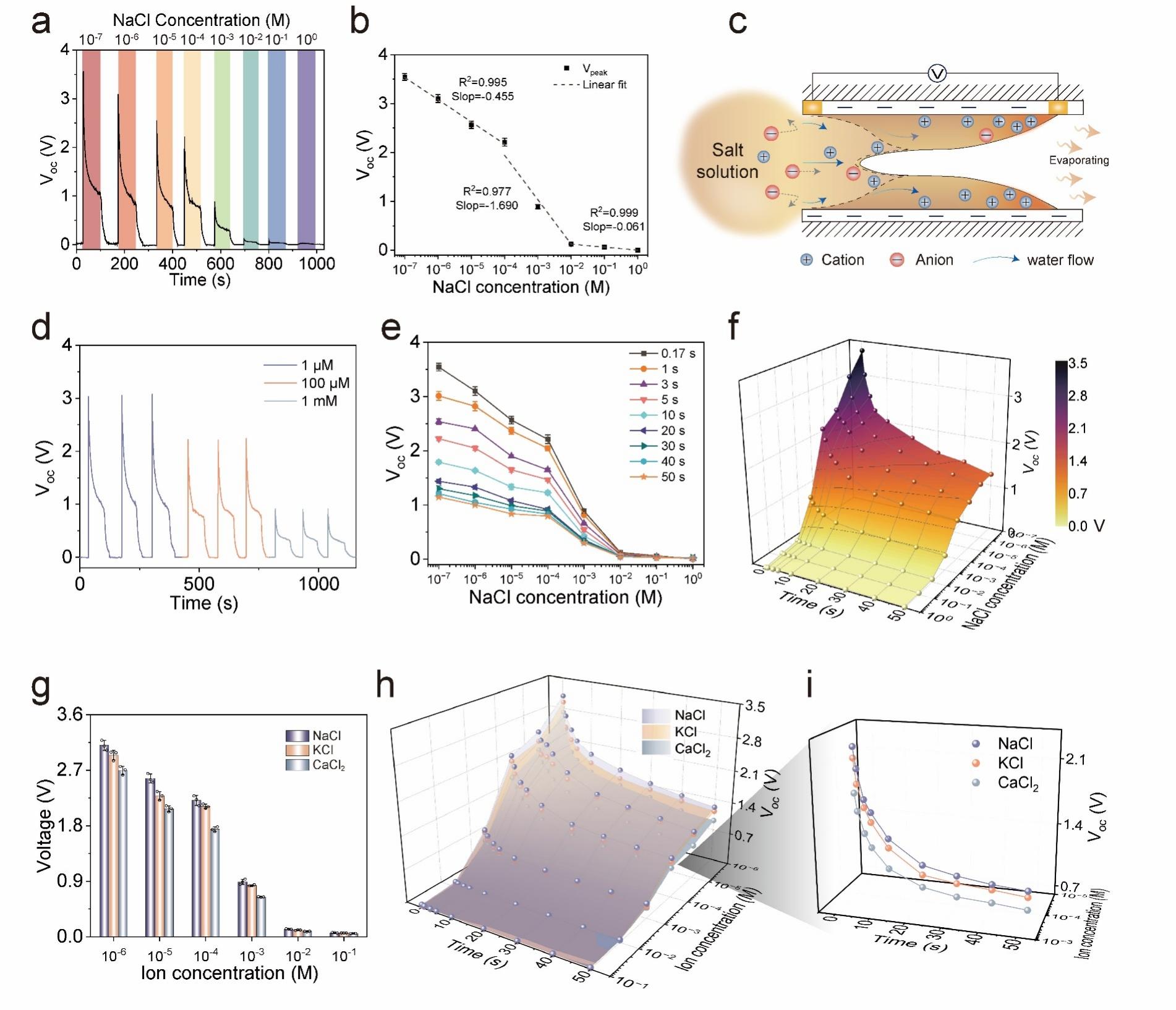

图5. 水伏器件的离子传感性能

图5展示了水伏器件在离子传感中的高灵敏度与选择性。当NaCl溶液浓度从10-7 M增加至100 M时,Voc峰值由3.6 V下降至0.03 V,在10-4至10-2 M区间灵敏度达到-1.69 V dec-1。器件在连续滴加10-6 M、10-4 M和10-3 M盐溶液时表现出可靠重复性,即使在交替滴加顺序下也能保持稳定信号。通过对水伏信号进行时间切片处理,可将不同浓度的NaCl信号在多时间点形成丰富的信号簇,并通过三维曲面直观展示。此外,器件对10-6-10-1 M NaCl、KCl和CaCl2溶液的响应电压均呈现此规律:NaCl > KCl > CaCl2,反映了不同离子迁移率和水合离子尺寸对水伏电压的影响,以及高价离子对EDL更大的压缩效应。引入时间维度后,微小差异被放大,Voc信号在不同时间点明显分离,实现对离子种类与浓度的选择性识别。整体结果揭示了纳米通道EDL调控、时间分辨信号与离子迁移协同作用在快速、可选择性离子传感中的关键机制。

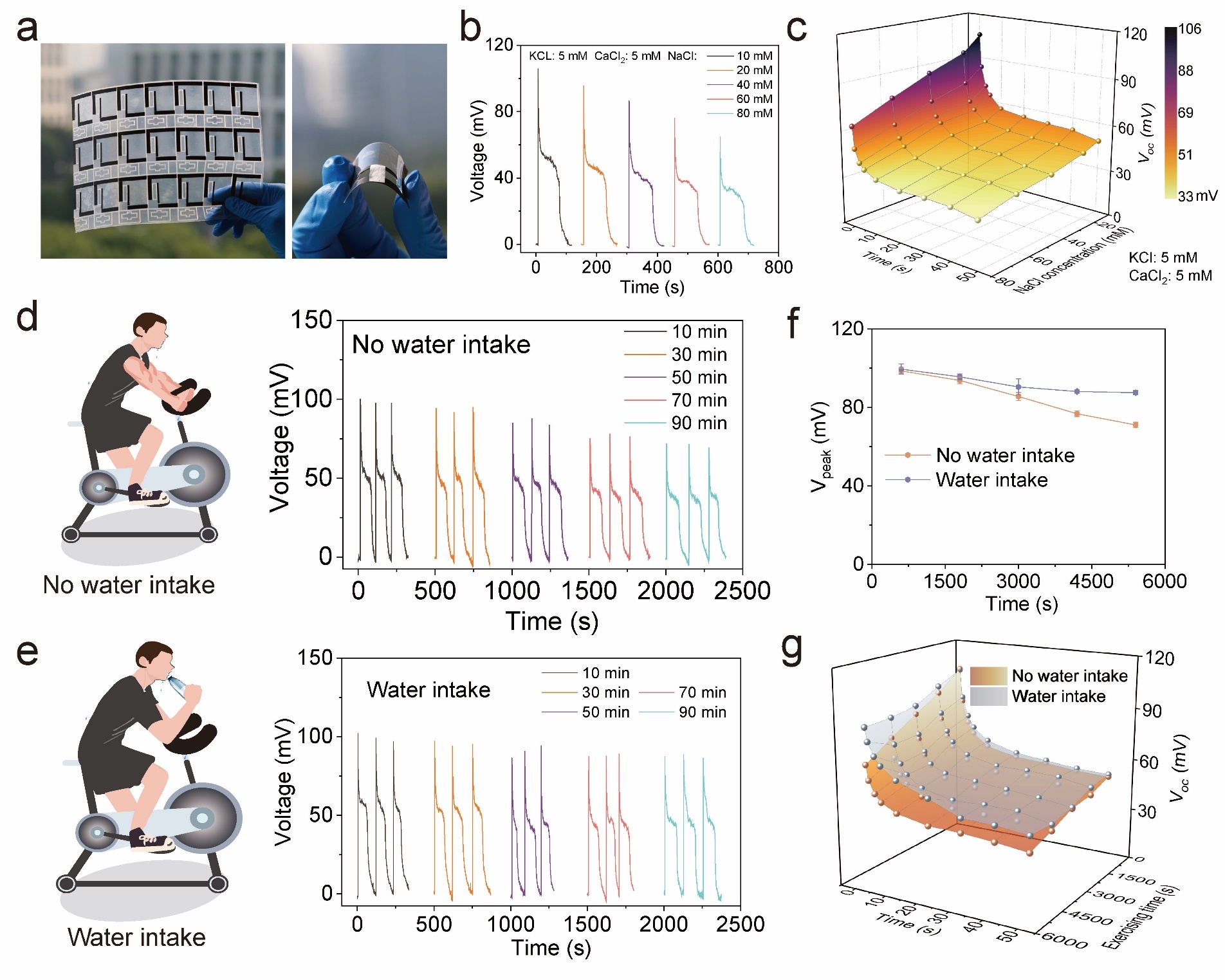

图6. 水伏器件的应用

图6展示了水伏器件在汗液电解质监测中的应用潜力。器件通过激光切割获得电极阵列,具备良好的柔性(可弯折至120°),适用于可穿戴检测场景。当受试者以100 W功率进行90分钟骑行运动。在无补水条件下,采集的汗液Voc信号随时间降低,Vpeak由98 mV降至71 mV,对应Na+浓度由20.1 mM升至68.2 mM;而在每10分钟补水100 mL条件下,Voc在50分钟后稳定于约88 mV,对应Na+浓度约38.0 mM,表明补水有效维持了电解质浓度的稳定。结合三维传感曲面可直观揭示补水对电解质平衡的调控作用,突显了器件在汗液健康监测中的应用价值。

该工作是团队近期关于高性能柔性水伏传感相关研究的最新进展之一。近年来,团队始终聚焦于高性能水伏器件设计制备及其在柔性可穿戴传感领域的应用:从能捕获和能量传导的角度构建了具有光热转换和热传导增强的蒸发驱动水伏器件,为打破环境桎梏提升水伏发电机性能以及设计柔性可穿戴自供能传感系统提供了新策略(Nat. Commun.,2022,13: 1043);提出了纳米通道精准调控和界面结合力增强策略,构建了高灵敏稳定水伏离子传感器(Adv. Mater.,2024,36,2310260;Adv. Mater.,2023,35,2304099);提出了仿生可延展水伏离子传感策略,利用应变诱导实现多种离子的选择性响应(Adv. Func. Mater.,2025,35,2425225;Adv. Func. Mater.,2025,2508734)。

附件下载: