苏州纳米所张学同团队Nature Communications:芳纶胶体气凝胶薄膜的电操纵制备策略

气凝胶是一类通过溶胶-凝胶转变合成的超轻纳米多孔材料,具有极低的密度、极高的比表面积和优异的热绝缘性能,在能源、环境、航空航天和生物医学等领域展现出广阔的应用前景。然而,传统化学诱导的溶胶-凝胶过程中分子/溶胶前驱体无规随机组装,致使气凝胶的微观结构和宏观性能调控面临巨大挑战。因此,通过在溶胶-凝胶过程中引入外部物理场(如电场、磁场、声场等),对高性能分子/溶胶前驱体进行人为操控,将有望实现从微观到宏观尺度上的结构可编程性与性能优化,为新一代高性能气凝胶材料的理性设计与应用开辟新的可能。

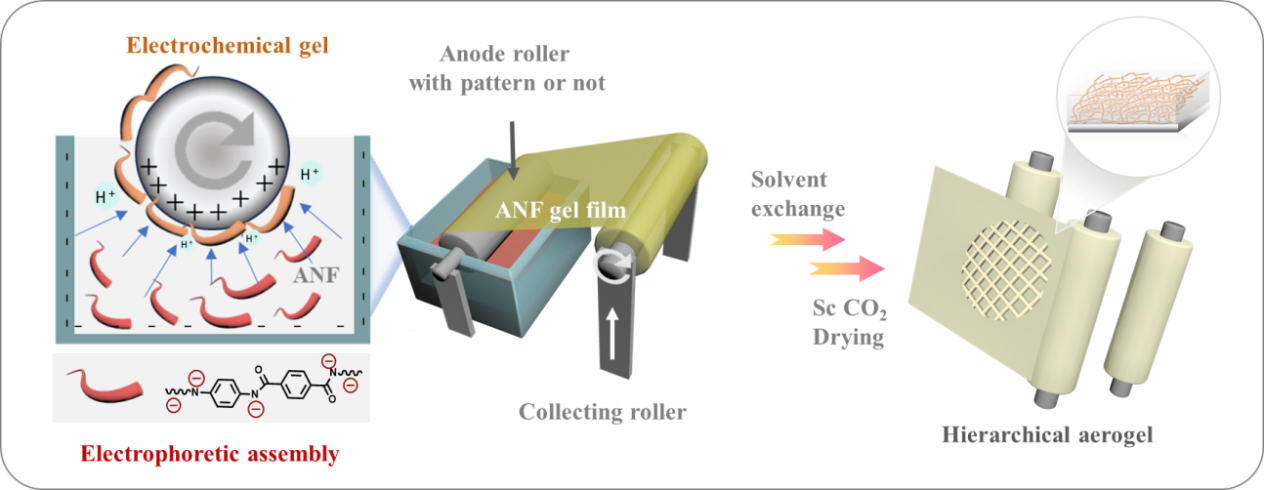

鉴于此,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张学同研究员团队提出了一种电场操控(Electro-manipulating,EM) 新策略,结合电泳组装与电化学凝胶化技术,实现对带负电芳纶纳米纤维运动、取向及凝胶化过程的精准控制,从而制造出结构明确的微/宏观芳纶胶体气凝胶薄膜(图1)。该工作以Electro-manipulating of negative-charged aramid nanofibers towards micro-to-macro scale colloidal aerogel films为题发表在Nature Communications上。

图1 电场操控(EM)策略制备结构化芳纶气凝胶膜示意图

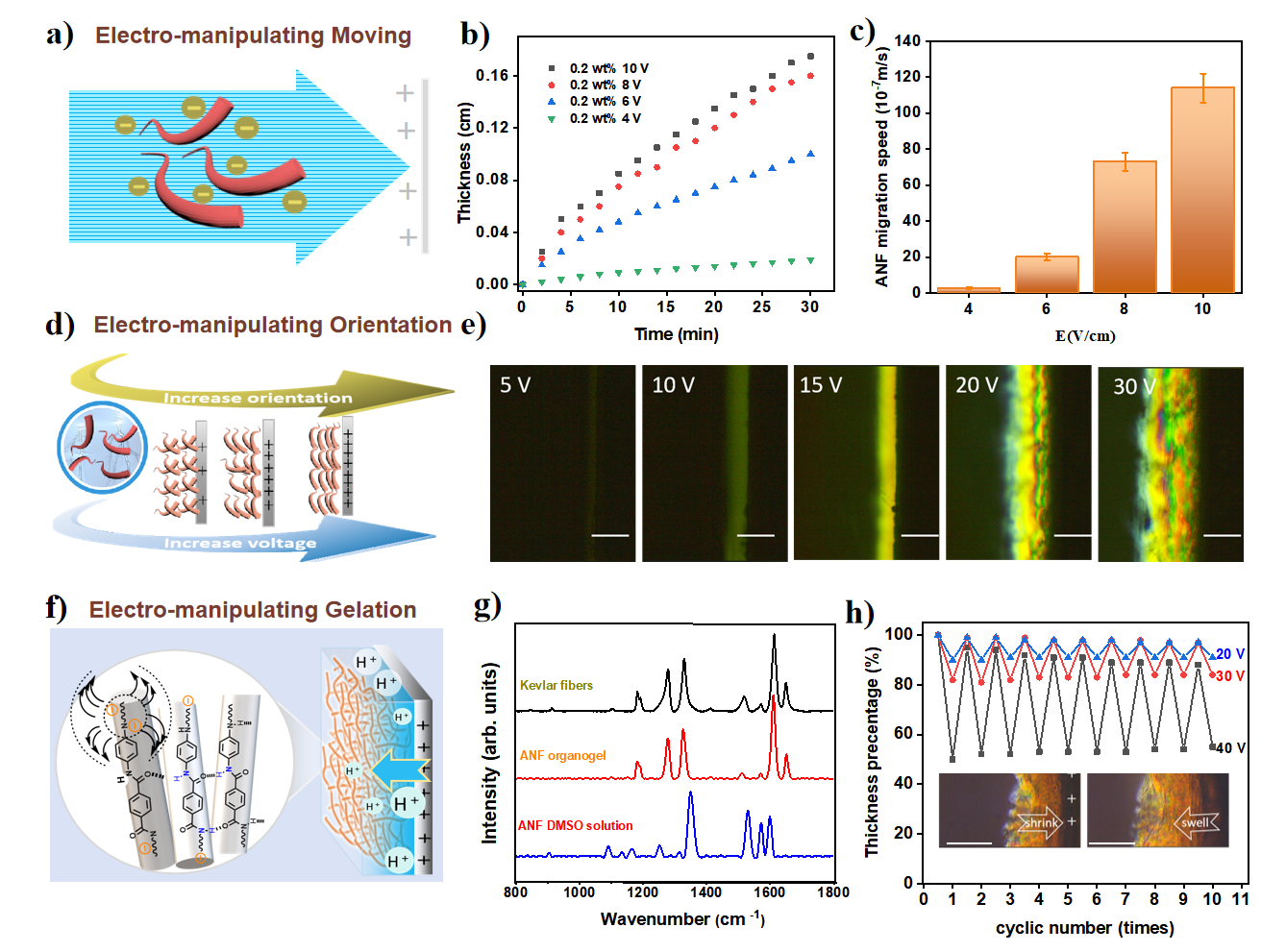

具体而言:首先,通过碱/DMSO溶液剥离Kevlar纤维制备带负电的芳纶纳米纤维分散液;随后,在直流电场作用下,利用电泳效应驱动纳米纤维向阳极定向迁移并有序排列;同时,借助阳极界面电化学反应(DMSO分解产生H⁺)诱导纳米纤维再质子化并发生物理交联,最终在阳极表面原位形成具有三维网络结构的凝胶膜。该过程无需添加任何化学交联剂,避免了杂质引入,保证了最终气凝胶的高纯度,且凝胶结构与电场参数(电压、时间)直接关联,为实现气凝胶从纳米到宏观尺度的精准结构调控提供基础(图2)。

图2 电操控负电荷芳纶纳米纤维迁移、取向、凝胶化

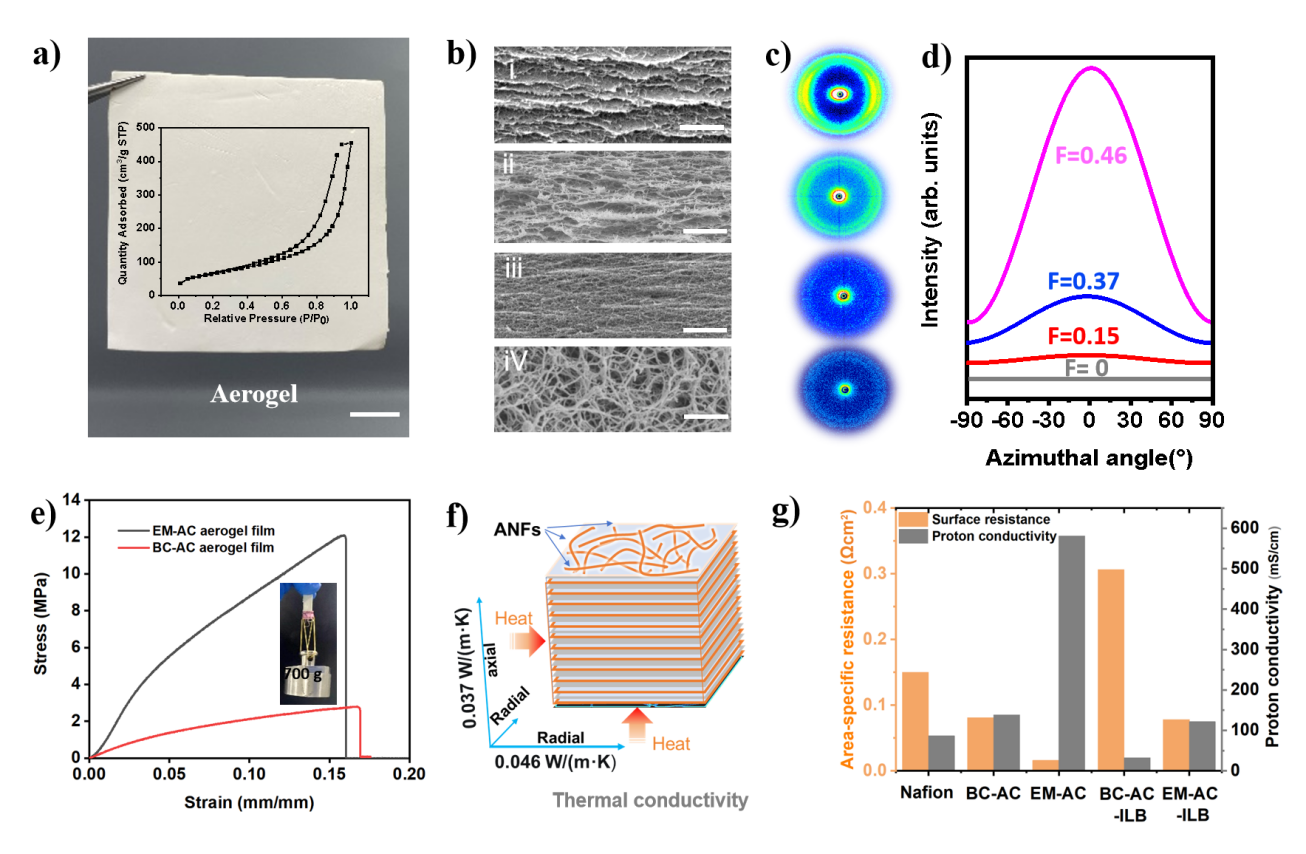

该工作中,所得EM-AC气凝胶膜呈现出独特的层状堆叠结构,纳米纤维在膜面内高度取向(图3)。通过调控电场强度,可精确控制气凝胶的密度(21.2 - 112.1 mg/cm³)、孔隙率及纳米纤维的取向度(0.15 - 0.46)。这种各向异性的精细微观结构显著提升了气凝胶的综合性能:远优于同密度传统气凝胶膜的力学性能;更低的面外方向热导率;远优于商用Nafion膜的质子电导率,在能源、电池等领域展现潜在的应用优势。

图3 EM-AC气凝胶的微观结构、取向表征及强化性能

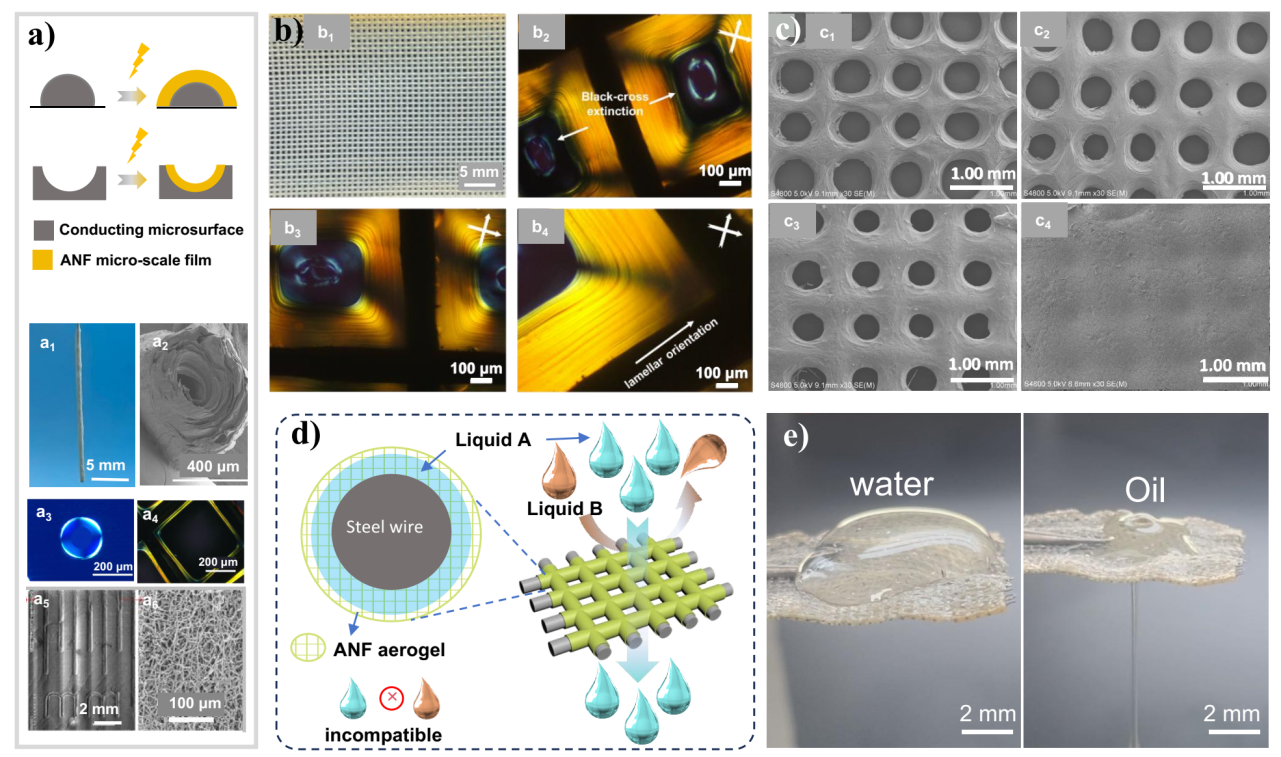

该EM策略具备卓越的微结构构造能力。研究团队通过在具有微结构的导电基底(如微针、微孔、图案化模板、不锈钢网)上进行原位溶胶-凝胶转变,成功制备了各种复杂形状的共形气凝胶壳层结构(图4)。例如,在不锈钢网上形成的共形气凝胶网络,兼具宏观孔道的高通量传输与气凝胶纳米网络的多功能特性,在油水分离实验中表现出有效的选择性分离能力,并可结合基底的电磁感应加热功能实现高粘度原油的分离回收。

图4在微结构导电基底上制备的共形气凝胶及其应用展示

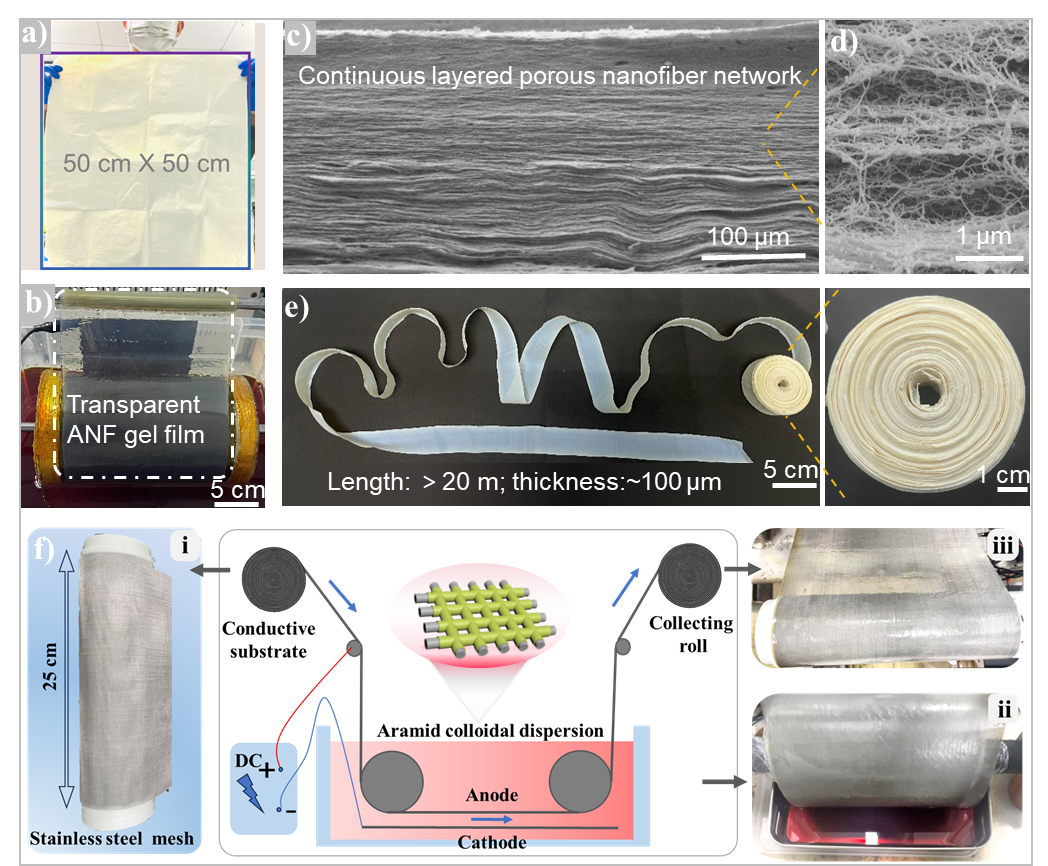

同时,该策略突破了高性能气凝胶膜难以大规模连续制备的瓶颈。通过设计滚筒阳极装置,团队实现了气凝胶膜的卷对卷(roll-to-roll)连续化生产(图5),可制备出长度超过20米、厚度均匀且结构可控的自支撑气凝胶薄膜,以及在不锈钢网等基材上的连续化共形气凝胶复合材料,充分展示了该方法的工程化应用潜力。

图5 大面积(50 cm × 50 cm)及连续长度(>20 m)气凝胶膜的制备

该研究工作提出了一种通过外场(电场)精准调控纳米基元运动、组装与凝胶化来调控气凝胶结构的新策略,为设计制备具有定制化结构和性能的高性能气凝胶材料提供了全新的理论指导和技术支持。中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所李立山副研究员为第一作者,张学同研究员为通讯作者。该工作获得国家自然科学基金等项目的支持。

附件下载: