苏州纳米所赵志刚团队Nature Communications: 在谐振腔中利用定向离子迁移策略实现宽波段解耦调控

在智能光热管理和多波段光谱调控等前沿领域中,亟须对电磁波谱中可见光和长波红外等非相邻波段进行独立控制。然而,现有的大多数电致变色体系中,可见光颜色和红外发射率的调控往往是同步的、相互耦合的,这极大地限制了其在光热管理等复杂场景下的应用。

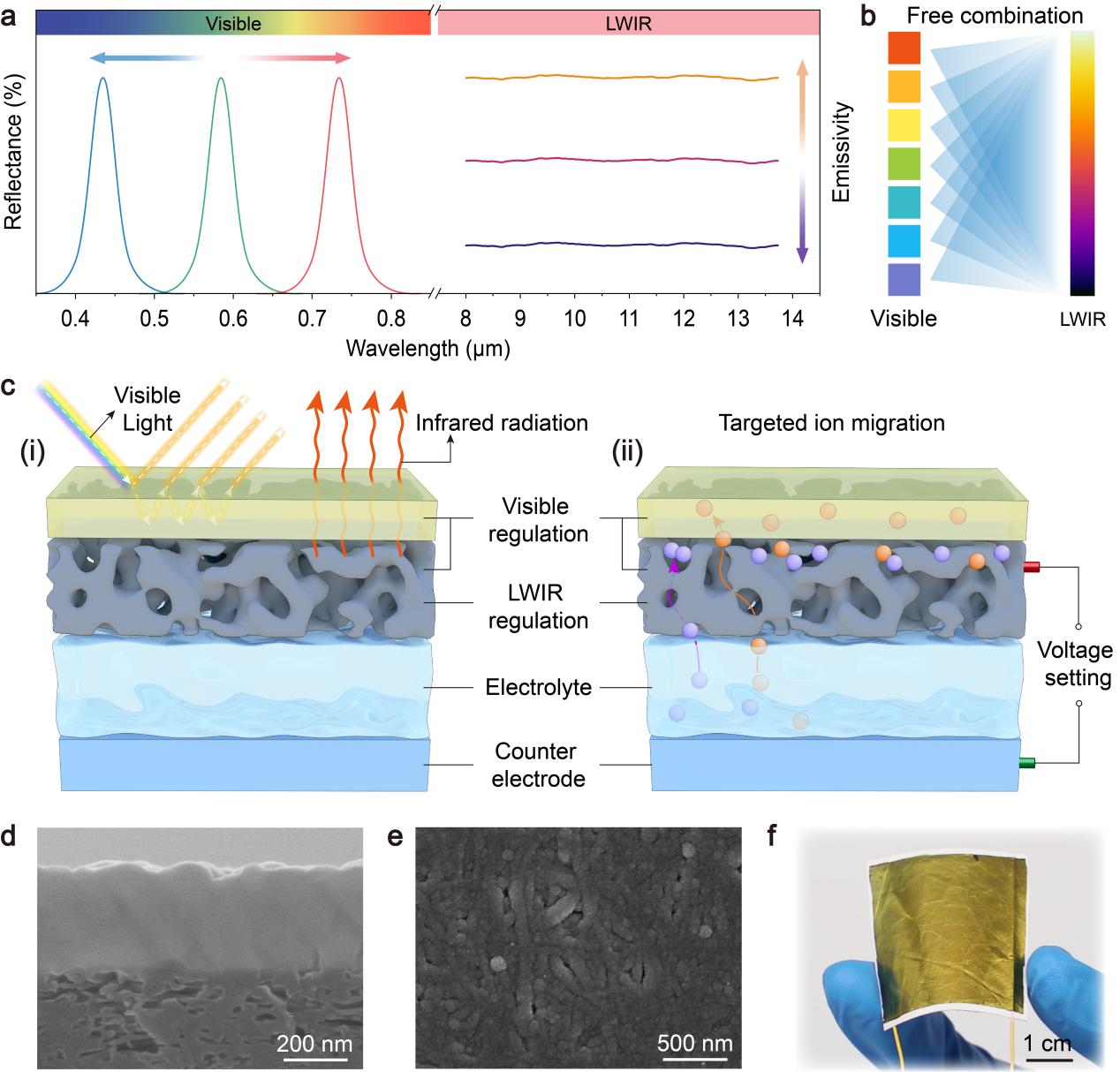

中国科学院苏州纳米所研究团队提出了一种新型光谱解耦调节器(SDR),它基于可电化学重构的双层谐振腔结构,分别采用对离子响应特性不同的材料作为介电层和反射层。通过调控电压,实现离子定向迁移至不同功能层,调控材料光学属性,从而分别调控可见光颜色与红外发射率,达到“可见色-红外发射率自由组合”的效果。

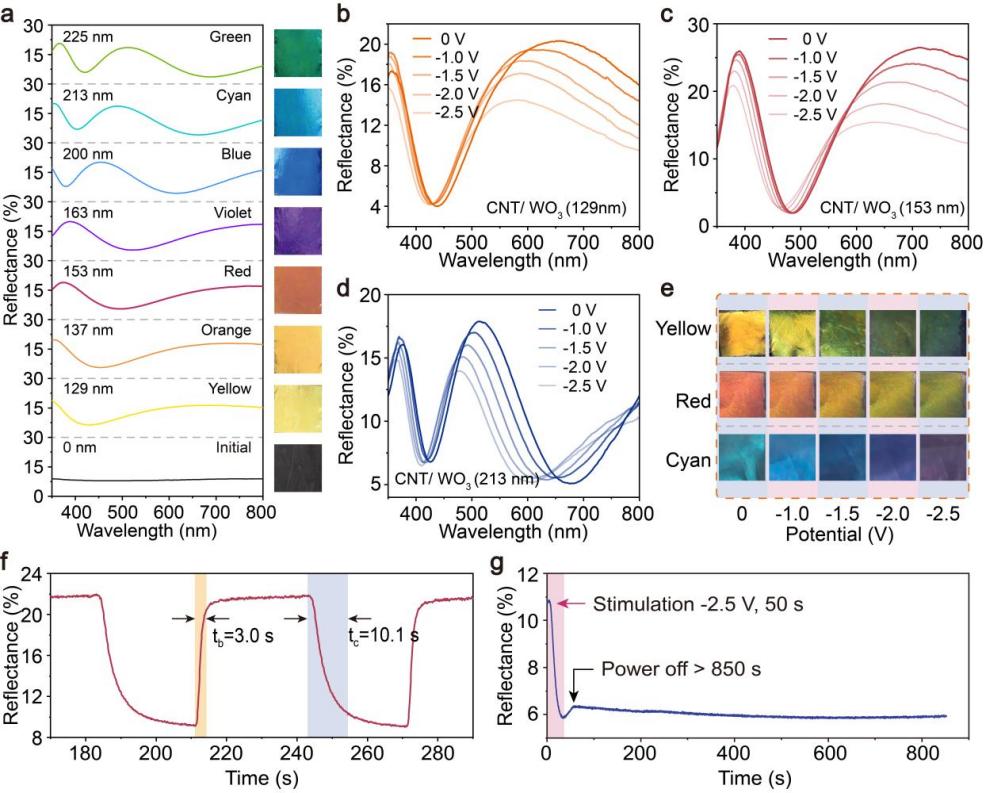

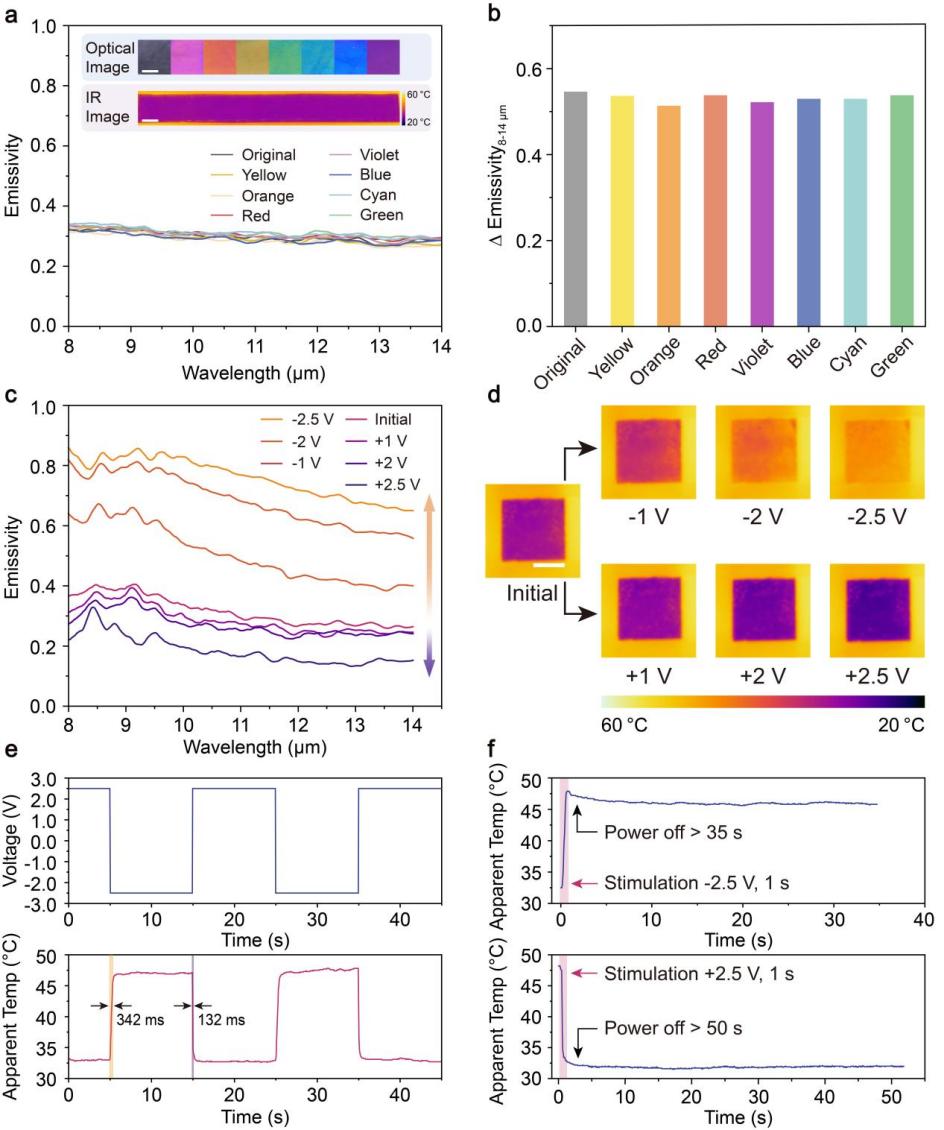

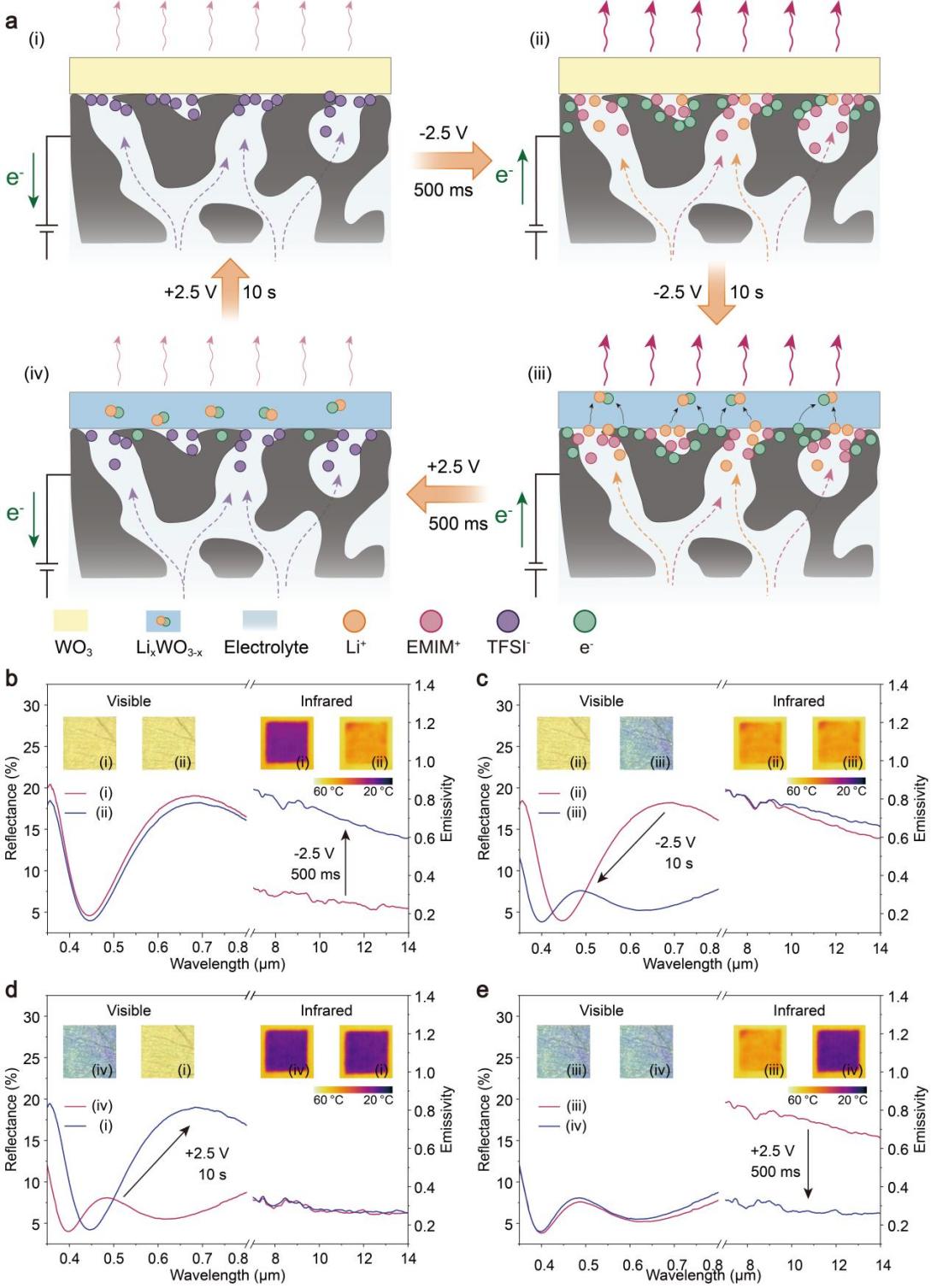

研究人员选用氧化钨(WO3)作为上层介电层/可见颜色调控功能层,并保持对长波红外透过;选择梯度致密化碳纳米管薄膜作为下层反射层/红外调控功能层。静态时,氧化钨和梯度致密化碳膜的反射表面构成布里-珀罗(FP)谐振腔,可以形成丰富的结构色(黄、橙、红、紫、蓝、青、绿等);当施加电压时,利用离子穿过梯度致密化碳膜内部的多孔结构到达不同功能层的电化学过程,可实现颜色的大幅度且精细调控(红色→橙色→绿色等),可实现红外发射率的大幅度调控(ΔℇLWIR =0.57)。有趣的是这两个过程相互独立,从而使单一表面可见光和热红外特征的解耦调控和自由组合成为可能。文章对上述现象背后的机制进行了详细研究,发现两种功能层对离子响应的特性不同,其发生反应的时间有着数量级的差别。例如,可见光颜色切换时间(着色/褪色)约为10.1 s /3.0 s,而红外发射率的高/低调制切换时间则在毫秒量级(342 ms/132 ms)内完成,因此在保持任一可见光颜色的同时,可独立调控其红外辐射率,反之亦然。

此项研究成果在实现可见光和红外波段的“按需组合”方面迈出了关键一步,展示了在可见光/热红外光谱调控、多光谱信息加密编码显示器件和新型光学皮肤等领域的巨大应用潜力。

相关研究成果以Spectral decoupling regulation through targeted ion migration in electro-optical resonators为题发表于Nature communications。论文第一作者为中国科学院苏州纳米所博士生李敏和李耀武,通讯作者为中国科学院苏州纳米所丛杉研究员、胡东梅研究员与赵志刚研究员。该研究工作得到了国家自然科学基金、中国科学院国际合作项目、苏州市产业前瞻与关键核心技术等项目的支持。

图1 光谱解耦调节器(SDR)的概念和结构

图2 SDR器件的可见电致变色性能

图3 SDR器件的红外电致变色性能

图4 SDR器件的电化学机制和光谱解耦调节性能

图5 SDR器件的应用展示

附件下载: