苏州纳米所丛杉等合作Nature Communications:“分子尺”操控单原子耦合度提升半导体SERS性能

表面增强拉曼散射(SERS)技术作为一种高灵敏分析手段,能通过基底放大分子拉曼信号实现痕量甚至单分子检测,在生物医学(如疾病标志物筛查)、环境监测(如污染物追踪)、催化反应中间体分析等领域具有不可替代的价值。然而,传统SERS技术长期依赖金(Au)、银(Ag)等贵金属离激元结构作为基底,这类材料因 “热点” 分布不均导致检测重复性差,且制备成本高,难以大规模应用;而 TiO2、W18O49等半导体材料虽成本更低、稳定性更好,因缺乏对亚纳米尺度电荷转移(CT)过程的精准调控,SERS灵敏度远不及金属基底。

针对这一问题,中国科学院苏州纳米所赵志刚团队丛杉研究员等以聚乙二醇(PEG)为 “分子尺”,调控了单原子钨(W)在钛酸盐纳米管(TNTs)表面的耦合度,首次系统揭示了单原子局部环境对半导体SERS活性的调控机制,所制备的SERS基底最高增强因子(EF)达 2.25×10⁸,可高效检测从生物分子到环境污染物的多种痕量物质,为解决传统 SERS 基底重复性差、灵敏度不足的难题提供了全新方案。

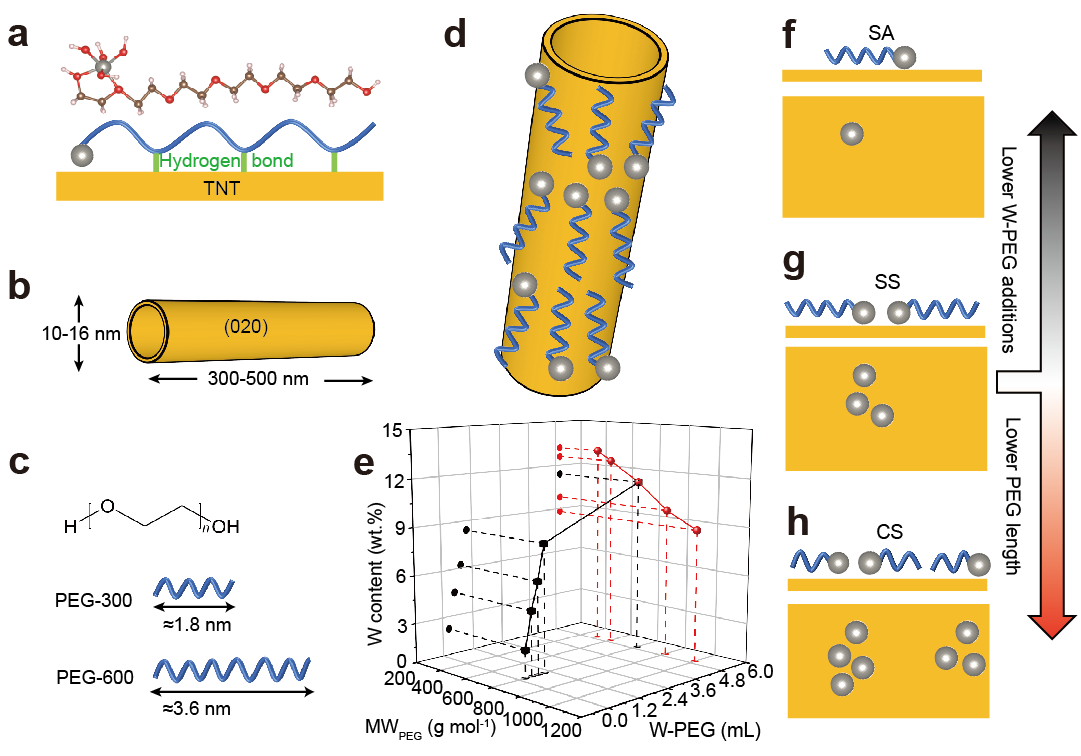

团队采用了一种新的材料制备策略。以单原子与聚合物构成的配合物(如W-PEG复合物)为前驱体,将单原子前驱体从“准零维”变为“近一维”,通过改变聚合物(PEG)的链长,可调节单原子的 “平均占据面积”,实现单原子负载量的精准调控(图 1a-c)。当W-PEG前驱体处于饱和负载状态时(图 1d),W原子会以局域 “头碰头” 的方式自组装,形成由数个原子组成的典型单位点(Single Site,SS)结构。在此基础上,缩短聚合物链长会促使这些单位点之间相互关联,可形成关联位点(Correlated Site,CS);而减少前驱体(W-PEG)的用量,则会使W原子分散存在,形成孤立单原子(Single Atoms,SA)。这种以聚合物为软模板的策略,能灵活改变W原子在钛酸盐纳米管(TNTs)晶格的分布情况,实现单原子负载量与局域微环境的独立调控,为亚纳米尺度的表面增强拉曼散射(SERS)研究搭建了理想平台。

图1. 合成 W-TNT 复合材料。(a) W-PEG 的结构图及其通过氢键吸附在 TNT 表面的情况。图中棕色(C)代表碳,红色(O)代表氧,淡粉色(H)代表氢,灰色(W)代表钨。(b) TNT 的模型。(c) 不同分子量的PEG的相对长度。(d) W-PEG在TNT表面的吸附模型。(e) 两个系列的W-TNT 样品的W含量。 (f-h) 以单位点为参考,通过两种不同的负载调节策略获得孤立单原子和关联单位点。

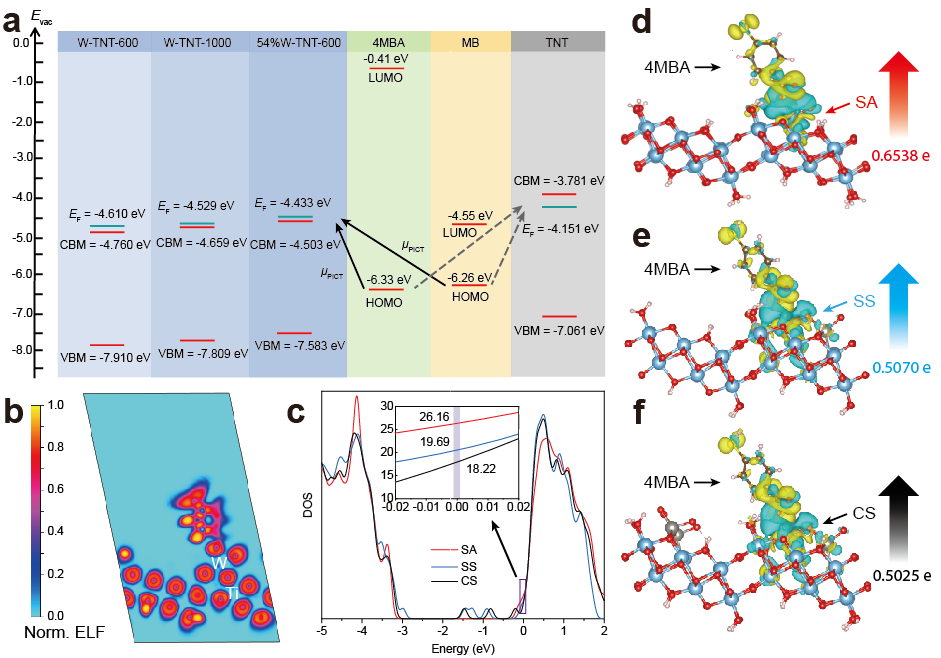

团队对材料结构和SERS性能关系进行了详细研究。团队首先通过实验表征明确了不同构型SERS基底的电子结构特征,当W原子负载于基底,基底的价带与导带位置均出现显著下移(图2a)。电子局域函数(ELF)计算进一步发现,W原子周边的电子分布具有更强的离域性,为电荷在基底与分子间的快速转移创造了有利环境(图2b)。而态密度(DOS)计算结果则表明,孤立态钨单原子在费米能级附近的电子态密度明显高于另外两种关联态单原子(图2c)。这种高电子态密度位点能更高效地充当 “电子通道”,促进基底与探针分子之间的光诱导电荷转移(PICT)过程,提升分子极化率从而增强拉曼信号。此外,基底与探针分子间的差分电荷计算结果(图 2d-f)也为上述机制提供了直接佐证:孤立态单原子对应的电荷转移量达0.6538e,显著高于关联态单原子的0.5070e与0.5025e,清晰印证了孤立态单原子在促进电荷转移、增强SERS信号方面的优势。

图2. 单原子基底上 SERS 增强的机理研究。(a) TNT、W-TNT-600、W-TNT-1000和54%W-TNT-600相对于MB和4MBA探针分子的能级图;(b) 4MBA-SA系统的ELF图;(c) SA、SS和CS的态密度。4MBA在 (d) SA、(e)SS和(f) CS上的差分电荷和电荷转移量,其中蓝色区域表示电荷损失,黄色区域表示电荷聚集。

相关成果以 Polymer-guided grafting of single W atoms onto titanate nanotubes increases SERS activity in s emiconductors 为题,发表于Nature Communications。南京大学联培博士生周金宇、中科大纳米学院硕士生查秀玲、苏州科技大学硕士生吴思慧和南京大学博士生马思颖为该论文共同第一作者。苏州科技大学马春兰教授、南京大学吴兴龙教授、中国科学院苏州纳米所丛杉研究员为通讯作者。该研究获得国家重点研发计划和国家自然科学基金委的资助,同时得到中国科学院苏州纳米所和纳米所纳米真空互联实验站(Nano-X)、南京大学固体微结构物理全国重点实验室、江苏省物理科学研究中心等的技术支持。

附件下载: