苏州纳米所崔义团队在碱性电解水制氢领域取得系列进展

电催化析氢反应(HER)通过电解水的形式将电能转化成化学能储存在氢气中。碱性HER可以避免催化剂的酸性腐蚀和溶解问题,且可以使用非贵金属催化剂进行大规模推广。但是与酸性HER过程中的直接质子耦合电子反应相比,碱性HER过程中可用质子的缺乏严重降低了反应的活性,通过调节催化剂表面质子的覆盖度和化学环境可以有效加速碱性HER过程。中国科学院苏州纳米所崔义研究员团队通过在碱性环境中构建局域酸环境的策略和多种光谱表征手段的综合运用,在碱性电解水制氢(HER)领域取得系列创新成果,通过精准调控碳化钼表面酸强度及设计高性能单原子催化剂,显著提升催化活性和稳定性。相关研究连续发表于Nature Communications、ACS Catalysis等学术期刊,为高效碱性HER催化剂的开发提供了新思路。

1.碳化钼表面酸调控技术的模型催化剂研究

针对碳化钼在碱性电解水制氢反应中存在的瓶颈难题,崔义研究员团队基于“从模型催化出发,指导实际催化体系构建”的研究思路,对此进行了深入的探究,并分别在ACS Catalysis (2024,14,16712)和Nature Communications (2025,16,418-418)上报道了一种电催化研究的通用策略。

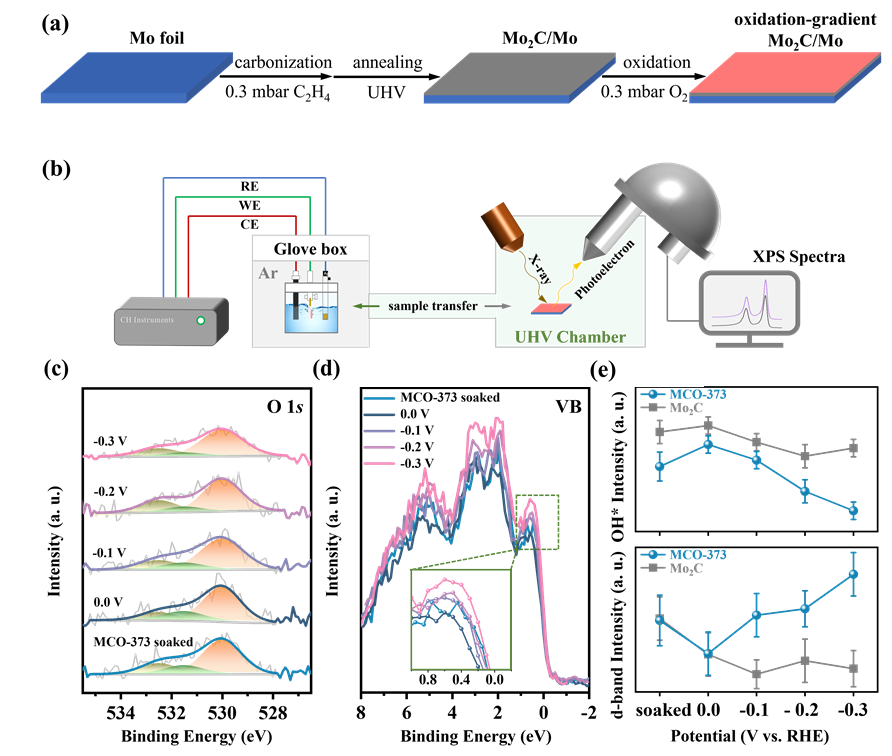

在ACS Catalysis工作中,团队通过氧修饰的碳化钼模型催化剂,结合Nano-X在材料合成上“边制备、边表征”的优势,揭示了水分子解离速率和羟基脱附速率对碱性HER活性的关键作用。研究发现,氧化程度最低的Mo2C/MoOx样品表现出最优的HER活性,主要归因于其表面更快的水分子解离和OH*中间体脱附速率,揭示了水分子解离速率和羟基脱附速率在模型催化剂研究中的重要意义,为设计用于实际碱水电解碳化钼基催化剂提供了一条途径。

图1.氧修饰Mo2C模型电催化剂的制备和模型电催化剂的碱性HER反应准原位XPS表征

2.碳化钼模型催化剂指导实际催化剂的表面酸度调控

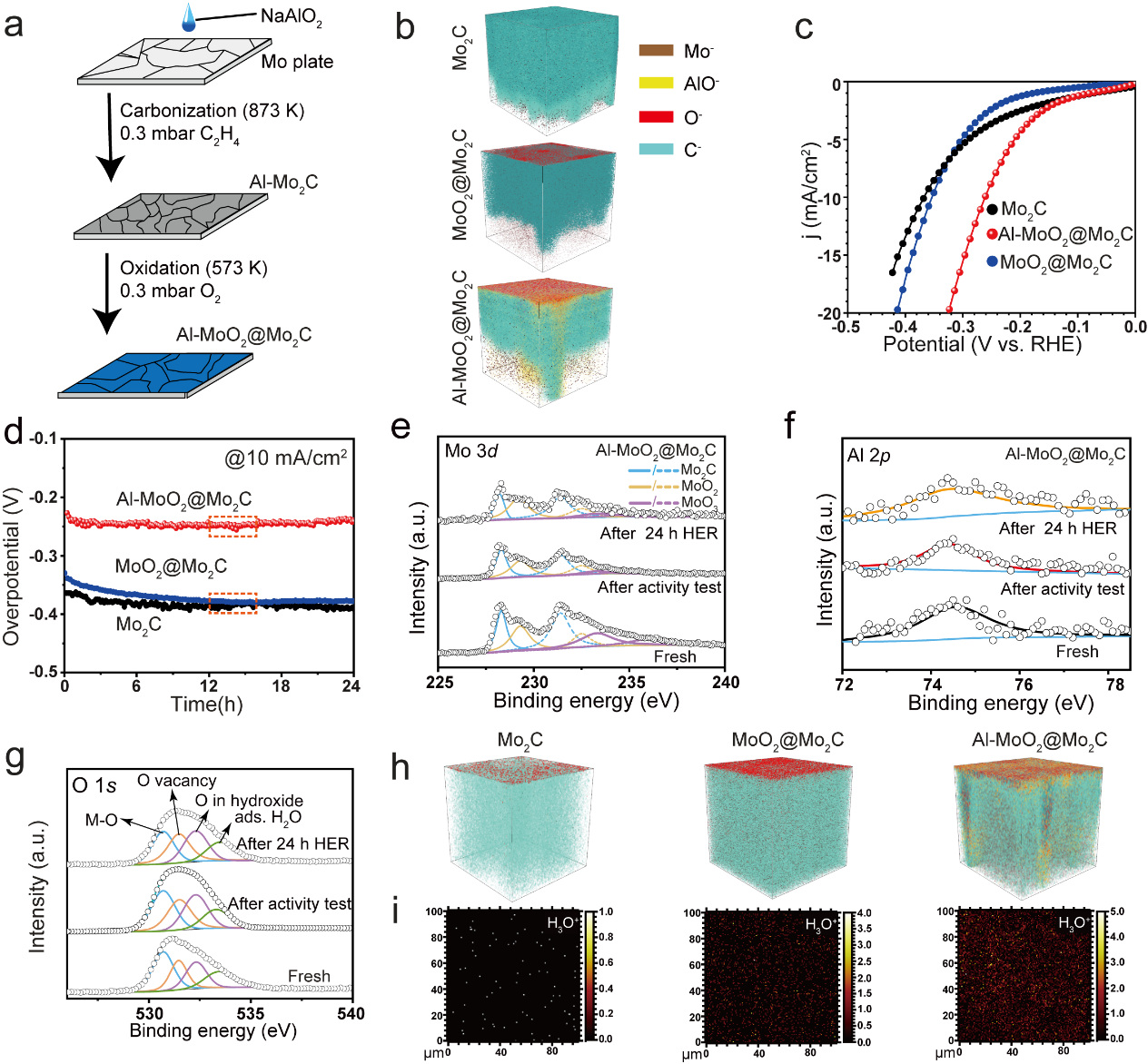

进一步的,基于前期对于碳化钼模型催化剂的合理设计,在Nature Communications工作中,团队基于Nano-X真空互联的独特优势,成功实现了Al-MoO2@Mo2C模型催化剂的可控合成,在碳化钼表层掺杂两性Al³⁺氧化物,成功构建了结构可控的催化体系。通过先进的表征手段,团队验证了Al添加剂的引入有助于提高碳化钼催化剂在碱性HER过程中的活性和稳定性,同时也可以增强表面氧化封端的抗碱析出性。借鉴“模型催化”的研究思路,进一步在粉末体系中得到证实,Al-MoO2封端内的局部-Al-OH-Mo-结构可作为强Brønsted酸位点,加速碱性HER过程中的去质子化动力学。进而提出碳化钼表面的高活性氧化层在类酸性环境中催化碱水电解制氢反应的机制。

图2. Al-MoO2@Mo2C模型催化剂的可控制备、电化学性能测试和谱学表征

3.实际单原子催化剂的表面酸度调控的扩展研究

为克服高pH碱性电解质中低质子浓度和活性的化学属性,依托电化学梯度pH的设计理念,在单原子催化剂表层构建类酸界面层可以显著提高碱性电解水析氢催化活性。为此,团队进一步将模型催化研究过程中得到的结果扩展到贵/非贵金属单原子催化剂在碱性电解水析氢中的表面酸环境的调控,并分别在ACS Catalysis (2024,14,16712-16722)和ACS Catalysis (2025,16,418-418)上报道了相关的单原子催化剂酸环境调控的方法和策略。

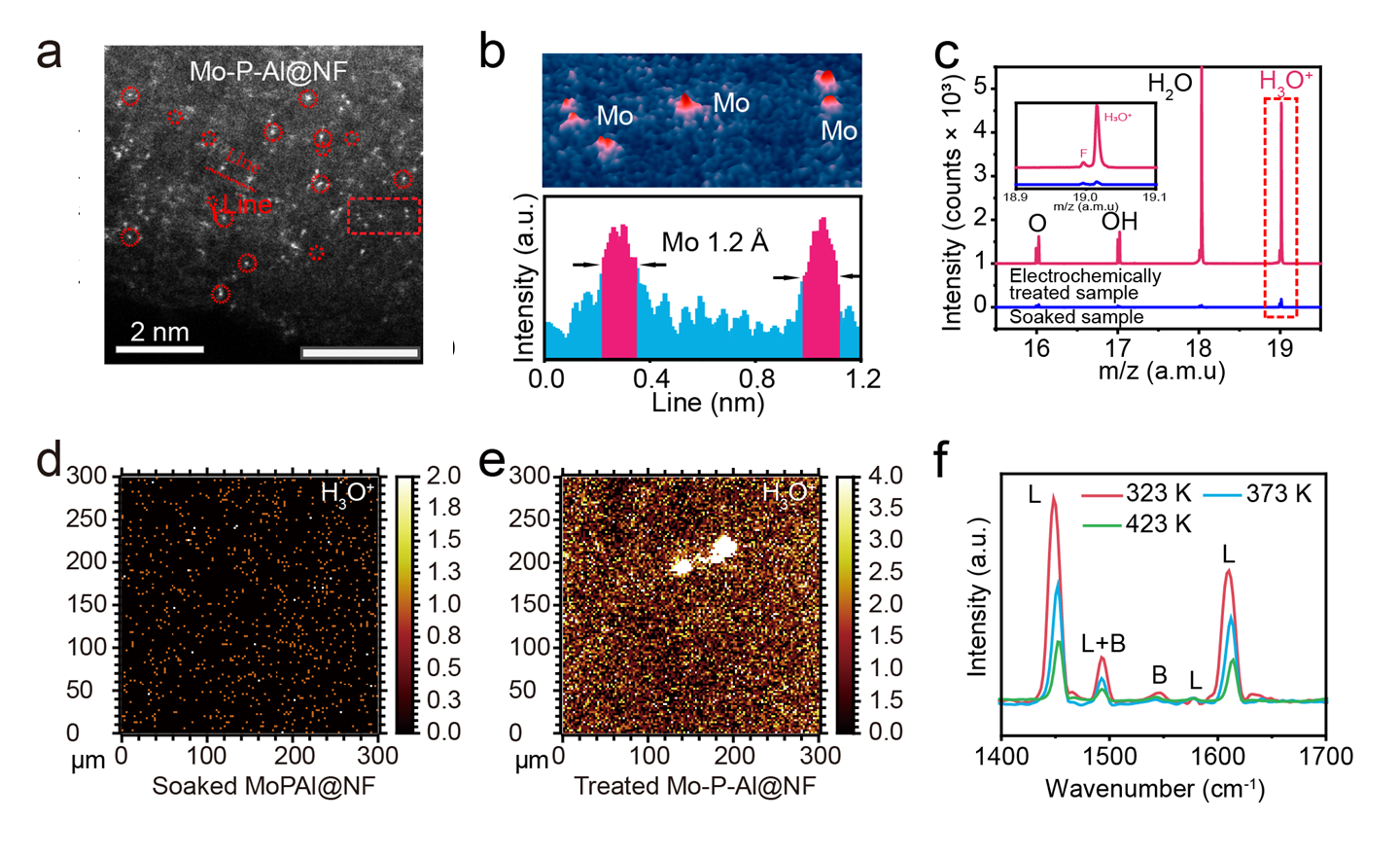

基于前期Mo基材料酸度调控工作,利用两性Al3+的掺杂/修饰可以在催化剂局部形成-Al-OH-Mo-结构作为强Brønsted酸位点,加速碱性HER过程中的去质子化动力学。因此团队进一步在钼单原子固体酸催化剂研究中,设计了一种Mo-P-Al@NF单原子催化剂,通过铝氧阴离子(AlOₓ⁻)和磷酸根(PO₄³⁻)的协同配位,在碱性电解质中催化剂表面原位形成了布朗斯特酸位点,构建出富质子环境的类酸性界面。利用真空互联实验站(Nano-X)的优势,针对催化剂材料在经历碱水电解析氢反应前后的表面化学性质,成功捕捉到催化剂表层产生丰富的含氢物种,尤其是水合氢离子(H3O+)浓度显著提升,证实了Mo-P-Al@NF材料在碱水电解析氢过程中表层酸化的特征,从而实现了高效且稳定的碱性电解水制氢反应。

图3. Mo-P-Al@NF催化剂单原子电镜图和表面酸度表征

以上成果分别发表在ACS Catalysis (2024,14,16712-16722),Nature Communications (2025,16,418-418),ACS Catalysis (2024,14,8238-8251)和ACS Catalysis (2025,15,2270-2281)上,通讯作者为中国科学院苏州纳米所崔义研究员。上述研究工作得到了国家自然科学基金面上项目、青年项目、中国科学院青年科学家项目、中国科学院青年交叉团队、江苏省青年基金和苏州纳米所Nano-X的支持。

附件下载: