苏州纳米所康黎星等Advanced Materials:内嵌碳纳米管全光控神经形态计算器件取得新进展

视网膜启发的神经形态计算为突破传统冯·诺依曼架构的局限提供了新路径。要在神经形态硬件上实现高性能训练,人工突触必须具备线性对称可编程性、双极操作、多态存储能力、高良率、长保持时间和低变异性等关键特性。然而,现有神经形态器件常因非对称和非线性导电特性而面临重大挑战,限制了其整体性能。因此,开发能在单一器件中同时实现持久正光电导 (PPC) 和持久负光电导(NPC) 的新型器件引起了广泛关注。这类器件可模拟突触行为,在复杂环境中增强信息感知能力,降低功耗,提高识别精度,并简化硬件设计。

目前,研究人员已探索了多种技术来实现这些特性,包括二维材料的多层堆叠、静电掺杂和缺陷捕获等。然而,多层堆叠异质结构复杂的制备工艺给光电存储器件的大规模集成和稳定性带来了挑战。因此,开发适用于动态视觉场景神经形态计算的新型材料系统仍是当前的研究重点。

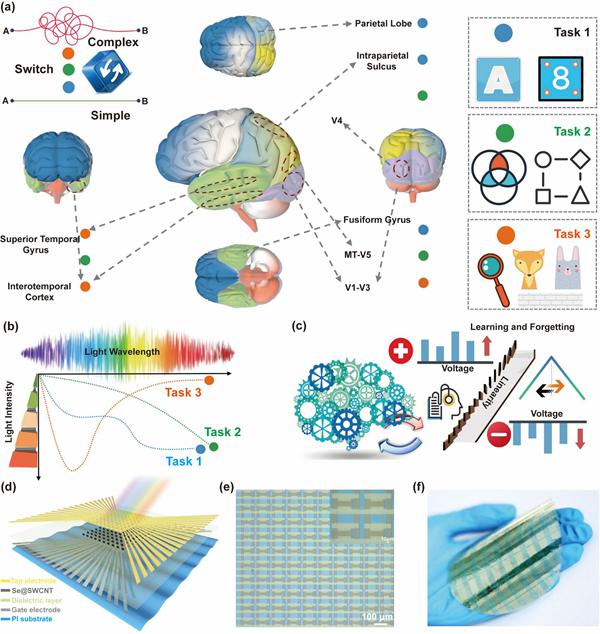

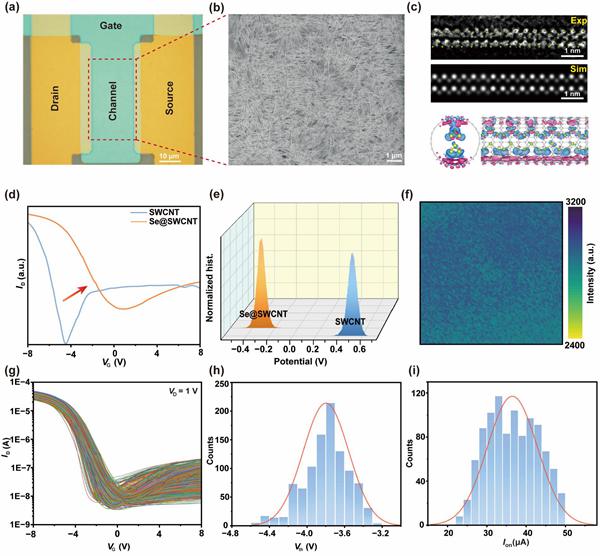

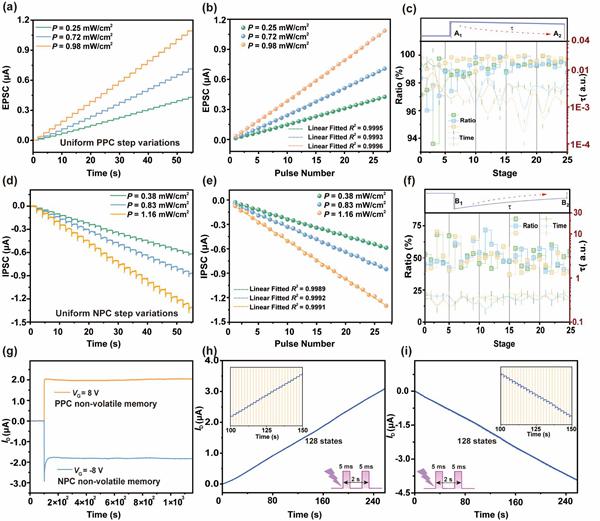

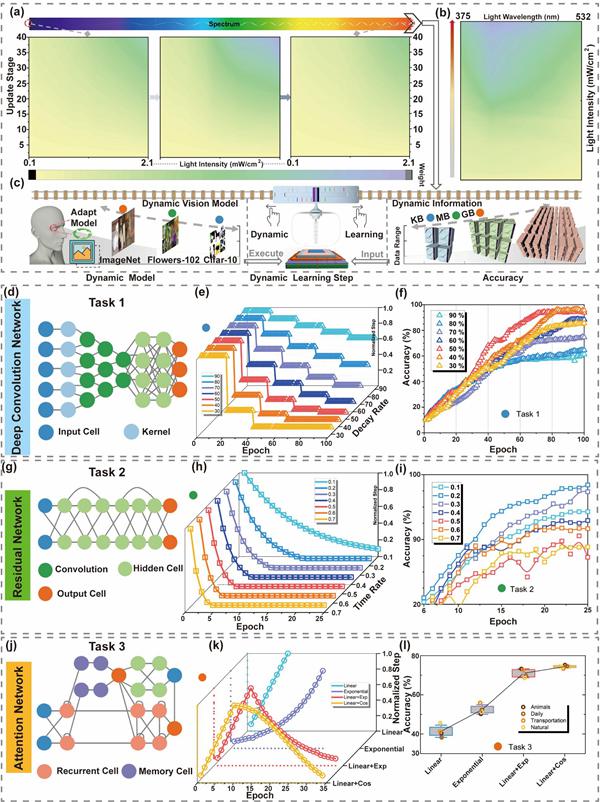

苏州纳米所康黎星团队提出了一种通过化学气相输运制备的硒内嵌单壁碳纳米管(Se@SWCNTs)的一维范德华异质结。利用像差校正透射电子显微镜 (AC-STEM) 以及光谱学和电学表征,成功证实了双链硒被封装在单壁碳纳米管内部。与先前研究不同,通过溶液沉积技术成功制备了大面积的半导体性 Se@SWCNTs 薄膜。利用这些薄膜,在柔性基底上构建了4英寸晶圆级的 Se@SWCNTs 一维范德瓦尔斯异质结光电晶体管。这种方法消除了对多层异质结或复杂电路的需求,从而简化了阵列集成和晶圆级制造。结合有效的栅极调制,实现了对 PPC 和NPC 响应的高度线性和精确控制。其线性拟合相关系数 (R2) 超过 0.99。 同时实现了具有超过128个存储态的线性 PPC 和 NPC。通过利用器件在不同光强度(0.1–2.1 mW/c㎡)和波长范围下的性能变化,我们展示了在受脑区功能启发的、复杂度递增的三项任务中,权重规则处理的高度一致性。重要的是,这三项不同视觉任务(数字/字母识别、形状识别和特征识别)所需的神经结构(深度卷积网络、残差网络和注意力网络)及其对应的衰减率(阶梯式、指数式和预热式)也是不同的。所提出的晶体管能够通过光学混合编程促进受生物启发的脑区之间的转换,从而适应动态的视觉环境。这种首次引入的创新方法,为脑启发计算和仿生视觉的实际应用铺平了道路。

任务1(识别字母/数字)主要激活初级视觉皮层(V1-V3)和下颞叶皮层进行基础感知;任务2(识别图案/颜色)进一步调动梭状回和V4区处理精细特征;任务3(区分动物特征)则需顶叶内沟等高级中枢参与整合。这种层级化激活模式揭示了大脑应对递增认知需求的动态协作机制。

图1. 受脑功能区启发的晶圆级突触阵列的设计和制造

晶圆级均匀工艺:4英寸柔性阵列1000器件统计阈值电压、开态电流呈正态分布。

图2. Se@SWCNTs 光电晶体管的大面积均匀性表征

高线性权重更新:电导-脉冲数线性度R²>0.99,优于现有二维/有机/氧化物体系。128态非易失存储:连续光脉冲下可分辨128级权重,对应7 bit精度,保持时间>1000 s。

图3. 栅极可调控双极光存储

波长-强度协同编程:通过375/405/532nm与0.1–2.1 mW cm-2组合动态生成步进、指数、余弦等学习率曲线,直接映射至CNN/ResNet/Attention权重。

图4. 用于动态神经网络的动态可编程神经形态器件

相关工作以Gate-Tunable Highly Linear Bipolar Photoresponse in Se@SWCNT Adaptive Neurons for Dynamically Programmable Neuromorphic Computing为题发表在Advanced Materials上(论文1)。中国科学院苏州纳米所博士生姚建,博士后王琦男和耿林为论文共同第一作者。西交利物浦大学赵春教授和中国科学院苏州纳米所刘立伟研究员、李清文研究员、康黎星研究员为共同通讯作者。同时团队还系统地总结了全光控先进神经形态的最新进展,重点探讨了材料和全光学控制机制在提升效率和可扩展性方面的贡献以及全光学控制神经形态器件在光学逻辑门、视觉感知和脑启发计算等多样化应用中的潜力 (ACS Nano 2025,19,29,26320)(论文2)。系列研究获得了国家自然科学基金、江苏省重点研发计划等项目的支持,以及中国科学院苏州纳米所纳米真空互联实验站(Nano-X)和纳米加工平台的技术支持。

附件下载: